古い民家の玄関を入ると、広い土間を占領するかのように大きなモーターサイクルが鎮座していた。それは、ハーレー・ダビッドソンの半ば解体されたような姿だったから驚いた。なぜって、ここは”繊細な”ジュエリーを手がける工芸家である奥山慎さんのアトリエのはずだったからだ。

しばらく前だったか、organのスタッフから、興味深いジュエリーを作る作家がいると知らされ、実際に作品に触れ、その”エッジの効いた”作風に気を取られてしまい、連絡を取り、長崎県の大村市にある彼を訪れたのだ。

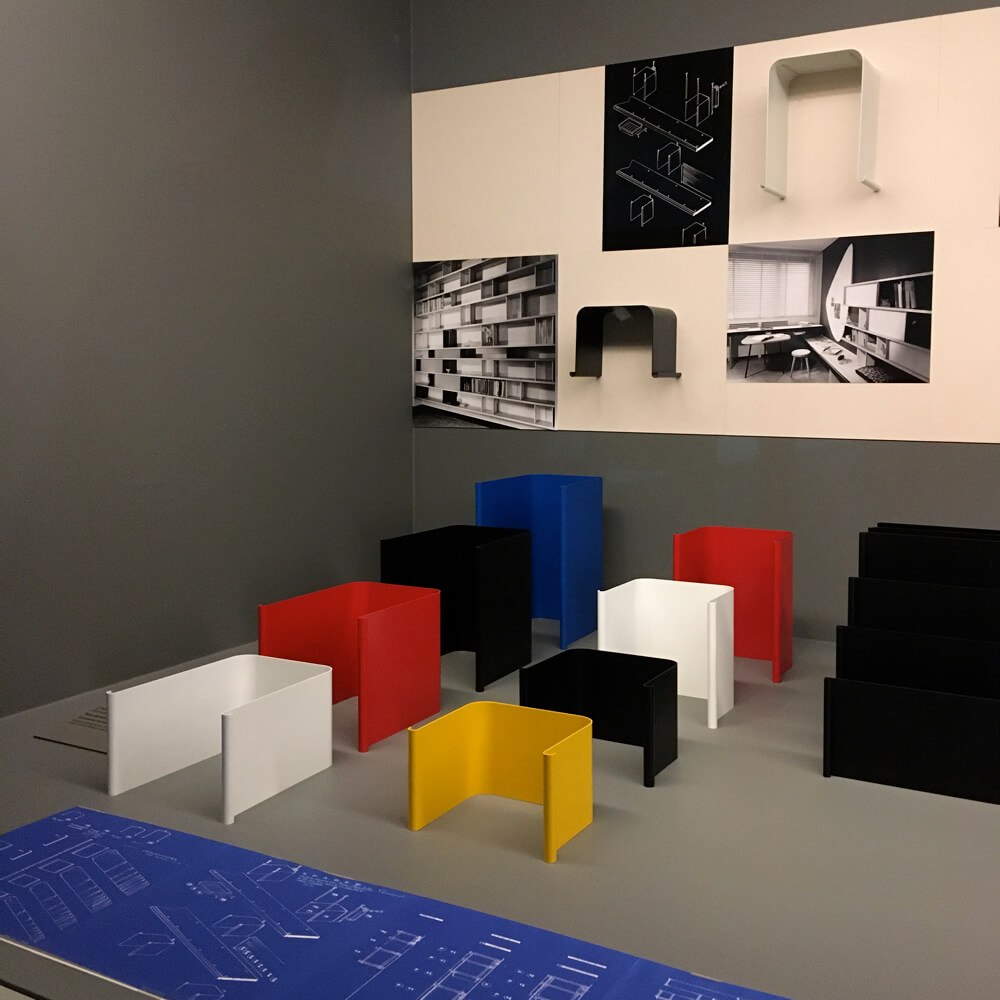

僕らは土間を上り、黒一色の砂漠の民のようなファッションの奥山さんに、和室を改装したガランとした部屋に案内された。すると、中央の作業台だけが、まるでインスタレーションのように置かれている。その卓上や周りには、大小さまざまな工具や素材らしきもの、そしてどう使うのかわからないいくつかの工作機械が置かれていて、まるで孤独な実験室のような空気が漂っていた。

この人は変で、いい。

奥山慎さんは、1990年代後期からデザインとファッションを「ストリート」という磁場を通して表現することを目指したという。

その後、東京芸大の工芸科を卒業し、ジュエリー製作を初めた頃になると、デンマークの洗練されたモダンデザインと、アメリカのナヴァホ・インディアンが生活のために作るバングルという、一見矛盾したふたつの要素に刺激され、彼なりの”フリーフォーム”を模索する挑戦をスタートさせる。

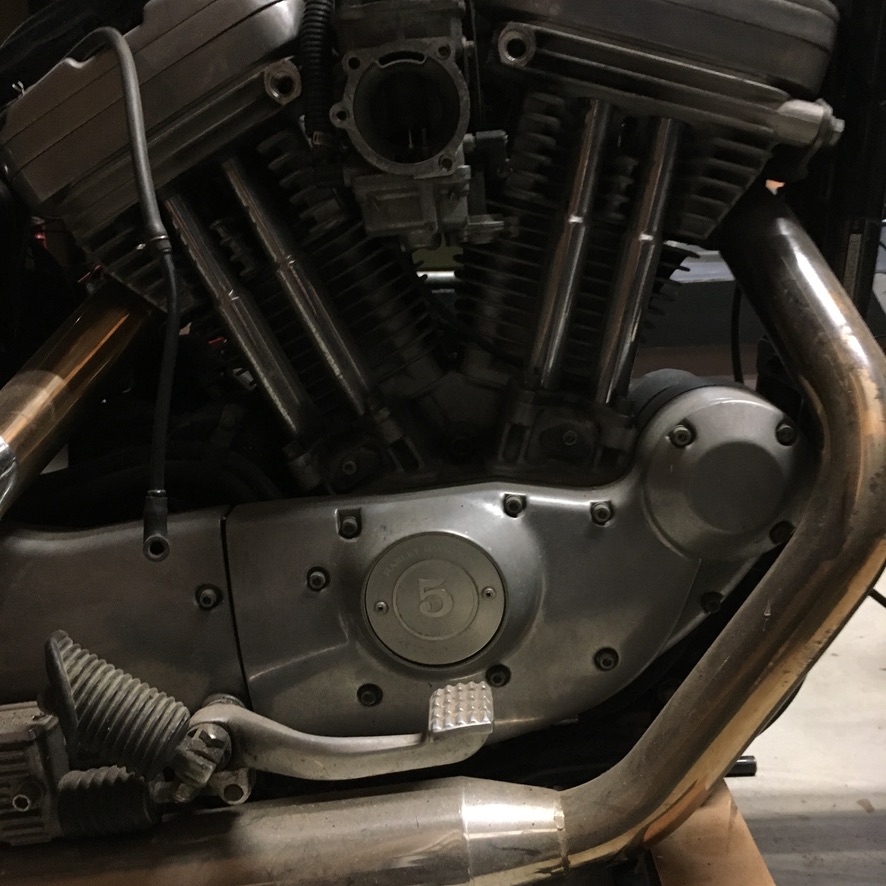

でもそれは簡単なことではなかった、と彼はいう。今では、さまざまな工法を使い、だから表現のレンジは広がっているが、基本である板状のシルヴァーを切り出し、形状をあらかじめ彫り込んだ木製の型に置いて、小さなハンマーで少しずつ叩きながら形造る日々が続いた。その結果としてできたのが独自のオーガニックな形状なのだ。しかも実は中空なので、見た目よりも身につけるととても「軽い」のが特徴であり腕の見せどころでもある。作り上げるまでの工程はとても多い。そのことを裏付けるかのように彼は言った。「アーティストになる気はない。シルヴァーの板を丹念に叩いて造るジュエリーが好きだから」と。暇を見つけては自分で少しずつ修理をしている玄関に置いてあるハーレー・ダビッドソンも彼らしい仕事の一つなのか。

この人は、やはり「自作人」なのだった。

ところで、気になっていた<BAUGO HEIAN>という「屋号」の由来を尋ねてみると、友人の中国人と話すうちに浮かんだ中国語を自分なりに英語表記したものらしく、したがって意味は正確とは言えないが、「暗闇を包む」というようなニュアンスとのこと。

なんだか意味深だ。

そしてこう続けた。

「日本を囲む状況は今、不安定です。でも、そうだからこそ、アジアと仲良くしたいね」という気持ちを込めていると。

この人は、やはり「相対性」の人なのか。

そういえば、奥山さんは、今、あらたな試みをしている。「鼈甲(ベッコウ)」とシルヴァーを合わせた作品作りに挑戦しているのだ。

鼈甲といえば、長崎の特産物でもあるが、広くは中国やアジアを含む古くからの特別な素材だ。それを使ってみたいという気持ちに、社会や歴史に対する彼なりの視野を感じるのは嬉しい。

そんな奥山さんのジュエリーだが、12月にはorganで皆さんにみていただく機会を持ちたいと思っている。

”アーティスト”としてではなく、できれば”クラフツマン”でありたいという思いから生まれるジュエリー。

その軽さと緊張感にぜひ出会ってみてください。

サクッとシャツを着たい季節を迎えて、90年代にL.A.から世界に向けて発信されたTシャツのプチセールを行います。

サクッとシャツを着たい季節を迎えて、90年代にL.A.から世界に向けて発信されたTシャツのプチセールを行います。 ワクチンの先行予約は済ませたものの、接種がいつになるのか未だに先が見えない。『博多祝い唄』じゃないが、”しょんがねえ”気分が毎日続くのはまったくやりきれない。マスクを付けて外へ出るのも億劫だし、こうなりゃ、読んだ本をまた読むのにいいタイミングかも知れない。巣ごもりなんだもの。

ワクチンの先行予約は済ませたものの、接種がいつになるのか未だに先が見えない。『博多祝い唄』じゃないが、”しょんがねえ”気分が毎日続くのはまったくやりきれない。マスクを付けて外へ出るのも億劫だし、こうなりゃ、読んだ本をまた読むのにいいタイミングかも知れない。巣ごもりなんだもの。

タワーレコード時代の友人Sさんから、この前のクリスマスに二枚のCDが送られてきた。一枚はThe Bandのトリビュート盤”The Endless Highway”で、随分前にアメリカで発売されたものらしいのだが、まったく知らなかった。参加しているのは、ほぼ今のアメリカのミュージシャンで、ほとんどが聞いたことがない名前だ。もう一枚はBurt Bucharachの”Blue Umbrella”。「バカラック92歳の新作、絶品です」というSさんのメッセージが添えられていた。

タワーレコード時代の友人Sさんから、この前のクリスマスに二枚のCDが送られてきた。一枚はThe Bandのトリビュート盤”The Endless Highway”で、随分前にアメリカで発売されたものらしいのだが、まったく知らなかった。参加しているのは、ほぼ今のアメリカのミュージシャンで、ほとんどが聞いたことがない名前だ。もう一枚はBurt Bucharachの”Blue Umbrella”。「バカラック92歳の新作、絶品です」というSさんのメッセージが添えられていた。 しばらく前、小浜と長崎に行ってみた。長崎県立美術館でやっている菊畑茂久馬展と、城谷耕生の作品展を一挙に観るのが目的といえばそうだが、小浜のちゃんぽんを食べ、温泉に浸かるのも忘れるわけにはいかない。でも、それだけではコロナ禍の遠出に気乗りしない運転手トモにはなにかが足りない。一計を案じ、雲仙岳に登って「樹氷」を見ないかと誘惑したら、あっさり了解してくれた。好奇心旺盛な女房はありがたい。

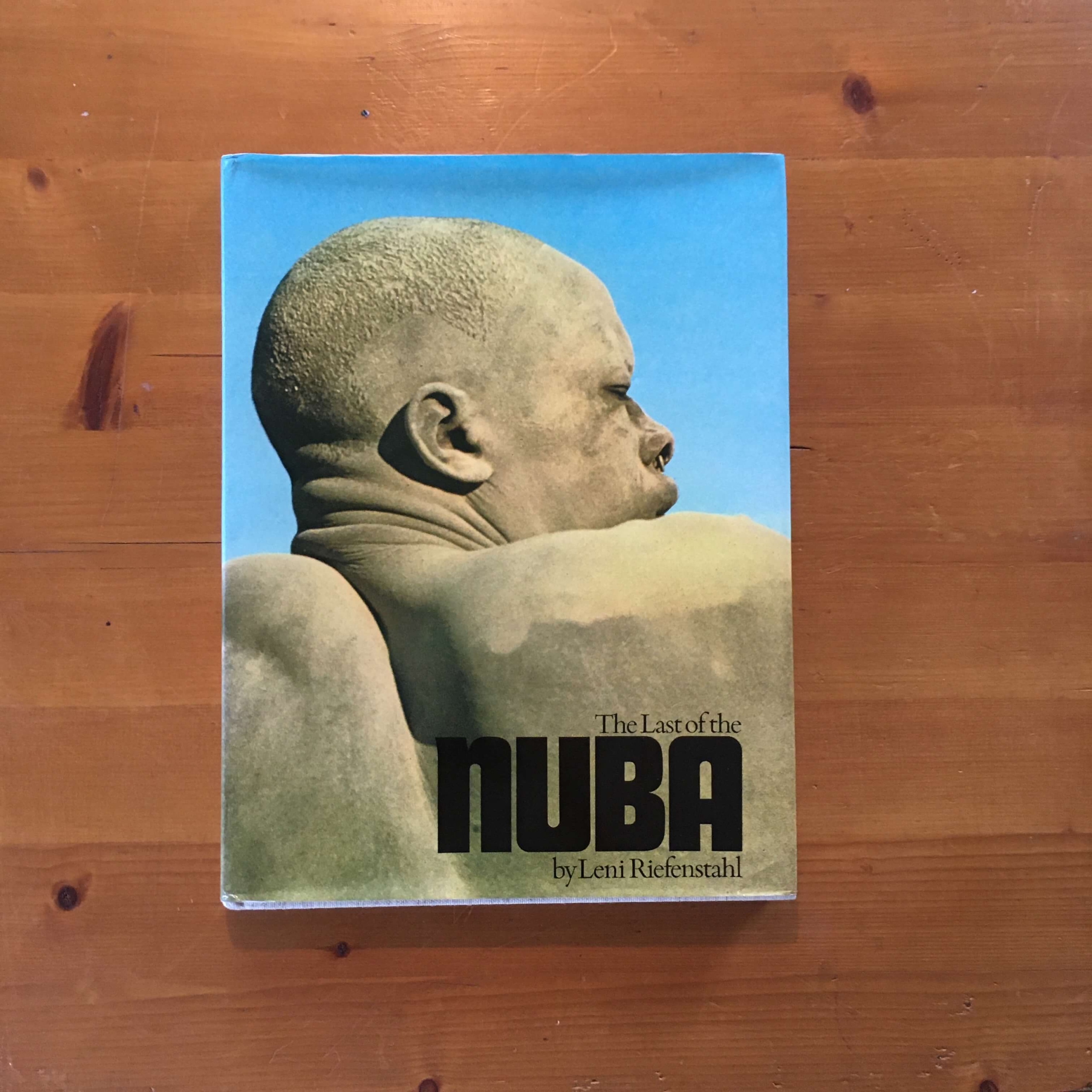

しばらく前、小浜と長崎に行ってみた。長崎県立美術館でやっている菊畑茂久馬展と、城谷耕生の作品展を一挙に観るのが目的といえばそうだが、小浜のちゃんぽんを食べ、温泉に浸かるのも忘れるわけにはいかない。でも、それだけではコロナ禍の遠出に気乗りしない運転手トモにはなにかが足りない。一計を案じ、雲仙岳に登って「樹氷」を見ないかと誘惑したら、あっさり了解してくれた。好奇心旺盛な女房はありがたい。