葡萄畑というバンドででアルバムを出したのは1974年だった。「ザ・バンド」のような音楽をやるつもりだった。でも売れなかった。「売れたい」という気がなかったし、なにより下手だったからしかたがない。売れなくても、自分たちがやりたいことをやるんだ、みたいなことを言って、いつもマネージャーを困らせていた。つまり気分はカウンター・カルチャーだった。そこんところを「なかなか気概がある」と事務所側が勘違いして2枚目のアルバムを出そうということになったのだろう。その前にシングル盤を出すので、それ向きの曲を作ってくれとも言われた。

困った。アルバムからカットするのではなく、シングル盤だけをつくるのは、そもそもヒット狙いに決まっているが、歌詩はぼくの担当だ。シングル向けの詞なんて書けなかった。「愛」や「人生」という言葉は気恥ずかしくて使うことはできない相談だもの。毎晩、下宿の部屋でもんもんとした。それでもなんとか書いてみた。そして、「愛」は使わなかったが、「人生」は使ってしまった。

タイトルは『ピエロのワルツ』。新宿の3番館で見た映画『気狂いピエロ』と『フェリーニの道化師』が頭のなかをぐるぐる回っていたせいなのか。『気狂いピエロ』から「愛」の残酷さを、そして『フェリーニの道化師』から「道化師は貴族だ」という、ふたつのテーゼみたいなことを自分なりにまぜこぜにしてみたかったのだろう。

当時付き合っていたJunちゃんは、出会った時から名前も仕事も年齢も偽っていた。モデルをしているとか言っていたが、実際は広尾にある日赤医療センターの電話オペレーターで、たまにモデルをしてはいたが、実はヌードだった。一度だけ仕事の打ち合わせに付いてきてほしいといわれて銀座の喫茶店でカメラマンと会った。「きみはジョン・レノン好きなの、じゃ彼女と一緒に写ってみない?」と言われたが、断った。ジョンとヨーコの全裸のポートレイトが話題になっていた頃だ。名刺には荒木経惟とあった。

新宿駅東口の芝生ではフーテン達がビニール袋をスースー吸っていた。「みんな宇宙人みたい」がJunちゃんの口癖だった。オカッパの髪は金髪で、ひっきりなしにたばこを吸っていた。東京だと言っていたが、本当は新潟の出身で、二人姉妹の下で、亡くなったお父さんは小さな神社の宮司だった。

『ピエロのワルツ』のデモテープをポリドールのバカ広いスタジオで録音したけど、なんだかしっくりこない。メンバーの青ちゃんが付けてくれたメロディーはセンチメンタルでぜんぜん悪くないのだが、アレンジが弱い。シングルなので、もっとなにかが欲しいということだったか、矢野顕子さんの旦那だった矢野誠さんにアレンジを頼んだのだが、彼はアメリカに行っていて実現しなかった。曲はそのままお蔵入りになって、ぼくらもそのことを忘れてしまった。

そんなこんなを、なぜくだくだ書くのかというと、去年、青ちゃんが『ピエロのワルツ』をやり直してみたいと電話してきたからだ。かれは”絶滅危惧種”として、今でも葡萄畑をしつこく背負ってくれているので、ノーとは言えない。というか、嬉しかった。

アレンジはアコースティックにして、レナード・コーエンがシャンソンを唄うってなカンジだという。そして青ちゃんはそれを去年の年末のライブで唄ったのだ。送ってくれたライブの動画を観て、ぼくは泣いてしまった。初めていい曲だと思ったからだ。

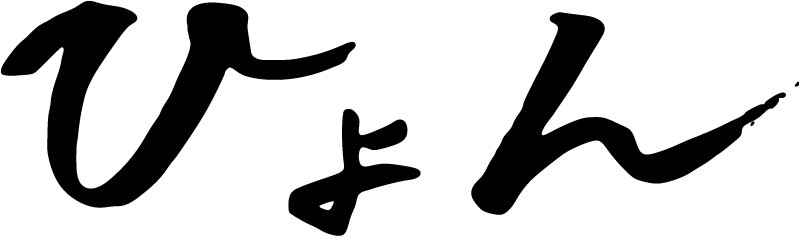

それはこんなふうなヴァース(歌の前語りの部分)で始まっている。

学校で習ったはずさ この世は大きなサーカス小屋だって

木戸銭払って観ているよりは 仲間に入ってみる気はないか。

ぼくはまだ知らない「人生」を歌おうとした。自分の人生に、そんなに良いことが待っているとは思えなかったが、やってみるしかなかった。

余計な後日談がある。何年か経ってバンドをやめ、ぼくは福岡に戻って中古車屋でアルバイトをしていた。昼休みに近くの本屋で週刊誌を立ち読みしているとグラビアに荒木経惟のヌード写真が何ページか載っていた。そのなかの一枚にJunちゃんの姿があった。あわてて閉じた。

武末充敏