世論の反対を押し切り開催されたオリンピックが終わった。暇だったせいで、たっぷりテレビ中継を見てしまった。「ニッポン悲願の金メダル!」というアナウンサーの絶叫は相変わらずだが、何年も見ていなかったせいか、選手たちの多様な国籍と、彼らのキャラ立ちにびっくりした。The times they are a changing。

まず、タトゥーが目立った。そして数は多くなかったもののサングラス。マラソンならわかるが走り高跳びの、多分有名な人なんだろうが、まるでロックスターみたいなサングラスがお似合いの褐色の選手だ。1回目のトライはクリアしたしサングラスも付いていたが、2回目は失敗でサングラスも顔から落ちてしまった。めげずにかけ直し3回目に挑戦したがやはり落ちてしまった。でも、彼は悪びれるでもなくサングラスをかけ直し、観衆(と言っても関係者くらいだが)に向けて拍手を促した。ちょっとジェイムズ・ブラウンの”マントかけ直しショー”を思い出した。どこの国の選手かは関係なく、天晴れだった。

オリンピックで思い起こすのはレニ・リーフェンシュタールだ。彼女はヒトラーのオリンピックと言われた1936年のベルリン大会の記録映画『オリンピア』を監督したドイツ人。そのあまりにも斬新な手法の映像で世界をアッと言わせた。この大会でオリンピックが変わったと言ってもいい。創意工夫を凝らしたアーティスティックな撮影と編集で、スポーツがドラマになったからだ。ついでに言うと、その後1986年のロスアンジェルス大会ではtoo muchな演出が持ち込まれ、商業主義に走った。そして次のソウル大会ではプロ選手のオリンピック参加が始まった。もはやオリンピック憲章の理念はグローバル資本主義に飲み込まれた。

一方、レニ・リーフェンシュタールは戦後になるとナチスのプロパガンダ映画に協力したとして激しいバッシングを受けることになる。「美しい肉体にファシズムを見る」というような、日本にも起こった戦争画を描いた藤田嗣治のことを思い出させるが、それはそれ。芸術家が国家の戦争協力に加担したかどうかが問われた時代だったわけだ。

彼女自身は1995年に公開されたドキュメンタリー映画『レニ』の中で、「自分は政治には関心がなっかた」と明言している。ただし「私は自分の国を愛している」とも語っている。この辺はなんとも難しいところだが、ナチス側としては彼女の才能を利用した国策映画を狙っただろうし、レニとしては潤沢な予算で思う存分映画が撮れることに集中したことは想像できる。それにしても、ドキュメンタリー映画の中で語ったレニの言葉が強烈だった。

「正気じゃなかったのよ」。

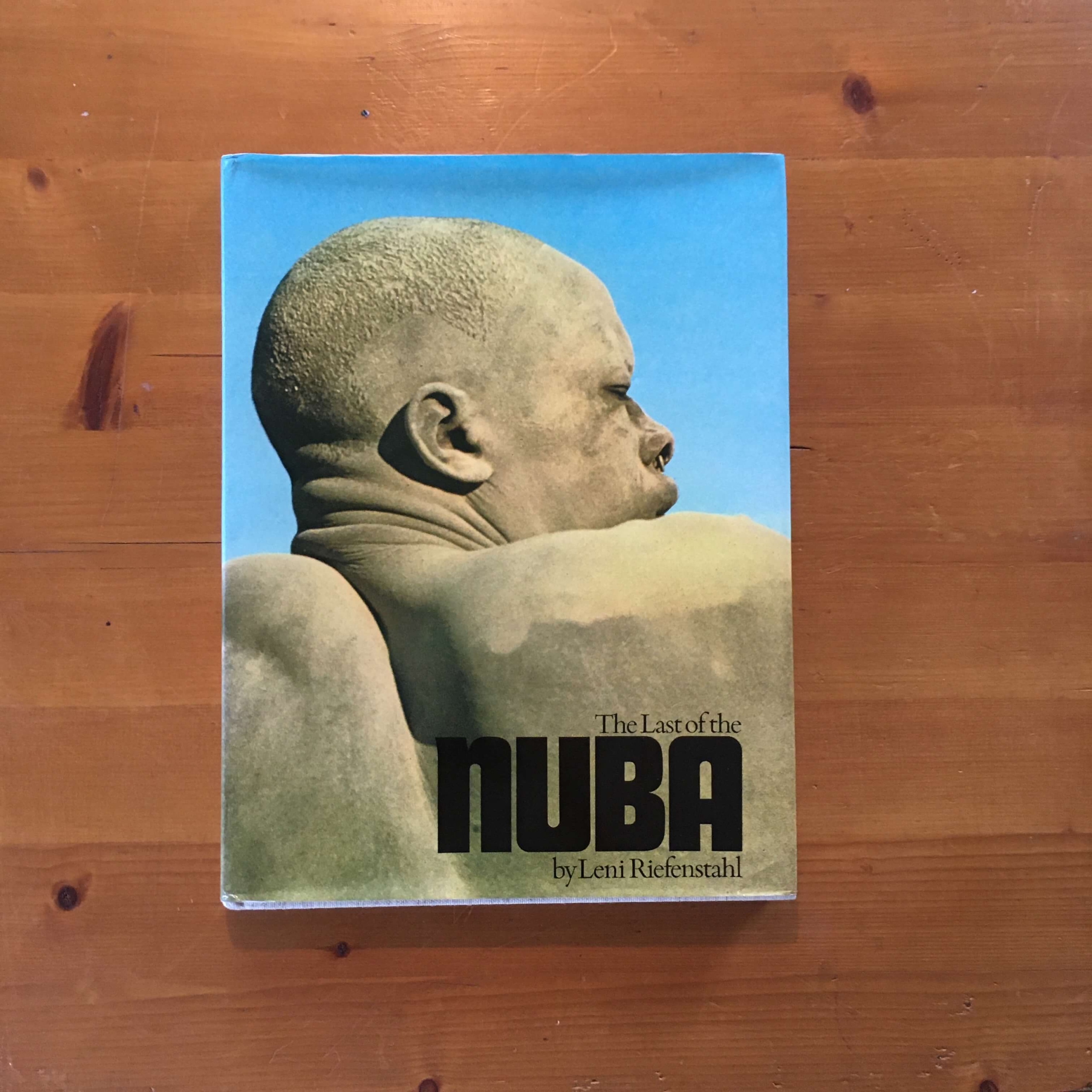

僕がレニ・リーフェンシュタールを意識したのは”The Last of the Nuba”と題された1973年の写真集だったと思う。スーダンのヌバ族を美しいカラーで表現した古本を手にしたのは、音楽ではワールドミュージック、インテリアではサンタフェ・スタイルが話題になっていた1980年代。西欧より遅れた文明と言われた第三世界に”独自の洗練”を気付かされた瞬間だ。この本には、戦争協力の「誹り(そしり)」からようやく立ち直ったレニ・リーフェンシュタールが、ヌバの人々の「美しい肉体」に魅了され、夢中でシャッターを切った瞬間が記録さている。それはベルリンオリンピックの記録映画に充満していた「人間力の肯定」でもあるのだが、何よりも、ヌバという”素材”こそが彼女の美的直感を刺激したからだったのだろう。

マーシャル・マクルーハンは芸術家を「感覚的認識の専門家」と呼んでいる。それに対してスーザン・ソンタグは述べている「そうした芸術は多数の人間の手の届くものを蔑視するような、エリートに基づいた実験のことを指すものではない」と。なるほど。しかし『オリンピア』は明らかに「多数の人間の手に届いた」はずだ。

芸術を司る「感覚的認識の専門家」たちには、時に「正気じゃない状態」が必要だ。レニ・リーフェンシュタールは、ドキュメンタリー映画『レニ』の最後にこう述べている。

「私の罪はなんですか?」

P.S.もしも彼女が生きていたなら、もうすぐ始まるパラリンピックの方に「人間力」を感じたかもしれません。