こんにちは、看板妻(以前、岡本敬子さんに命名頂きましたので、ひらきなおって自分でそのように申しますのであしからず)の朋子です。一昨日の夜フランスに買い付けから帰国し、店のパソコンの前にドンと座って皆様のご来店をお待ちしております。

余談ですが、ちょうど2週間前の出国直前、新型コロナウィルスに対するテレビ報道で、遠方に住む母親から「フランスではアジア系人種への差別、乗車拒否や入店拒否が…etc,」と心配の電話があり、とうとう「行くのを止めたら?」とまで言われる始末。とはいえ買付けとは簡単に言うものの、これらは何ヶ月も前から仕事はもちろんその他諸々のスケジュール調整にはじまり、リサーチとアポイントまで、けっこう面倒な思いをしながら準備完了し(これらはほぼ夫の仕事)やっと行けるわけで、それらすべてを棒に振ってやめるわけにはいきません。親の心配を振り切り、たどり着いたフランスでは…。実際には拍子抜けするほどにそんな対応はまったくうけませんでした。「え?まったく違うよ!?」と思ったと同時に、報道って、真実の切り取り方ひとつ、さじ加減でどうにでも人の心理をコントロールできるものなんだなぁ、怖っ、て改めて思いました。

さて、今回このタイミングでパリに立ち寄ったのは、買付け以外にもいくつかの目的がありました。そのひとつが、フォンダシオン ルイ・ヴィトンでシャルロット・ペリアンの回顧展を見ること。会期は終了間近で滑り込みセーフなスケジュールでした。

すでに訪れた人々のレポートから、その内容の充実ぶりは予測していましたが、想像以上の再現空間と資料内容に感激。写真を少しご覧あれ。

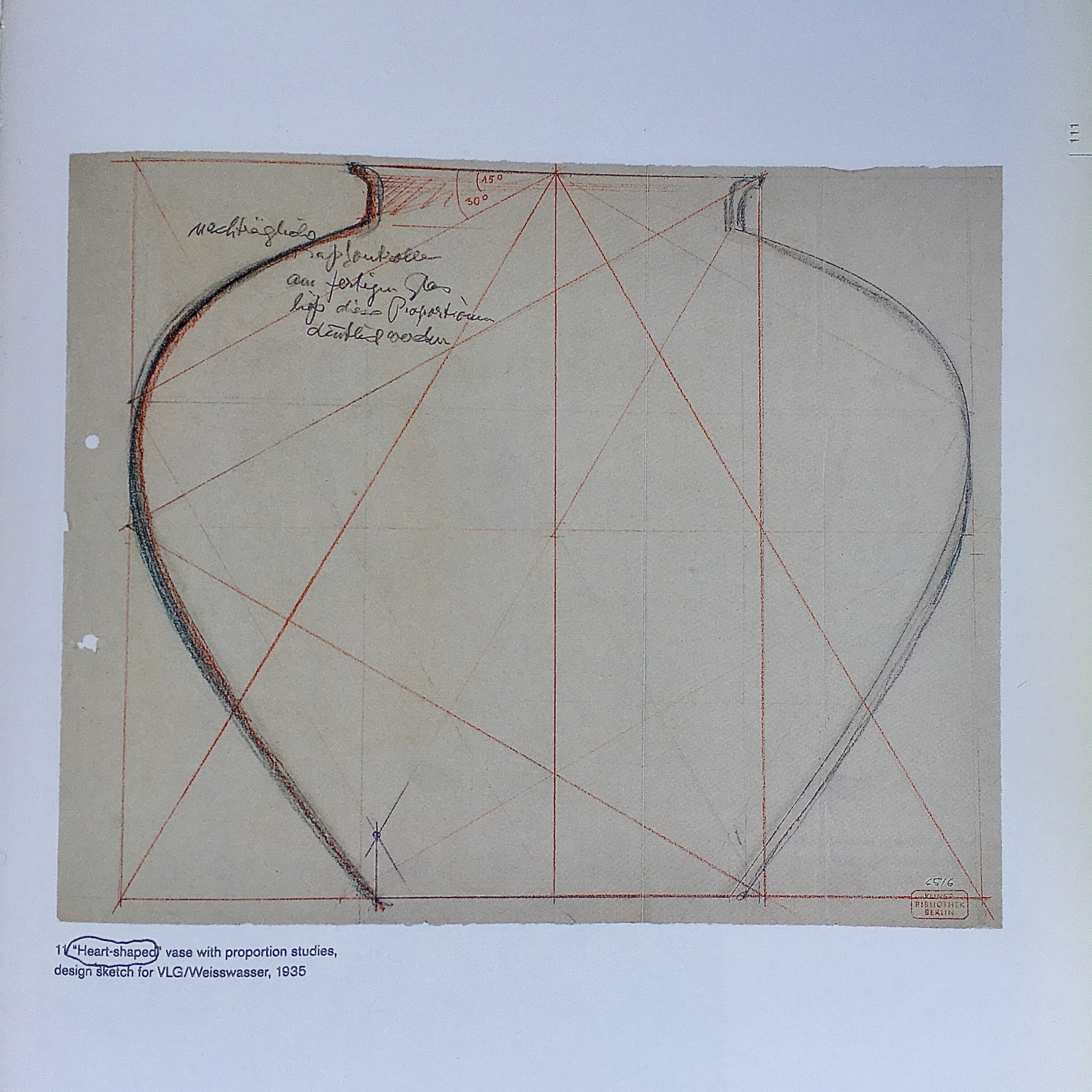

会場ではヴィンテージ家具を数多く見られる贅沢は勿論のことですが、展覧会とあらば、ここでしか見られない関連作品や多くの紙資料にも心奪われて落ち着いていられません。欲を言えば時間がもっと欲しかった。

階層を分けての展示の中でも、特に興味を惹かれたのは最初期1920年代〜30年代頃のゾーン。ここはいわゆる彼女の最初の活動が紹介されていて、ル・コルビュジエのアトリエに入所した彼女が、ピエール・ジャンヌレやフェルナン・レジェ、ピカソといったアーティストたちと出会い、もともと持ち合わせていた大胆な感性をさらに磨き上げ変化してゆく様子に感激です。

サロン・ドートンヌで発表された共同作品『居住設備』(ここはいわゆるクロームメッキのパイプと革、ガラス、ミラーといった無機質な素材で作られたクールな空間)や、内装空間とインテリア、家具すべての調和が素晴らしい『青年の家』(ここで一挙に藁編み木製椅子が登場!)もそのままに再現されていました。中でも以前書籍で読んでいた若かりしペリアンのコミュニスト的活動からなるレジェとの共作など、興味深いものがリアルな大きさで再現されていました。当時の最先端を行くモダニスト達のコラボレーションがそこここに散りばめられた、刺激的な空間でかなりの時間と体力を消耗。

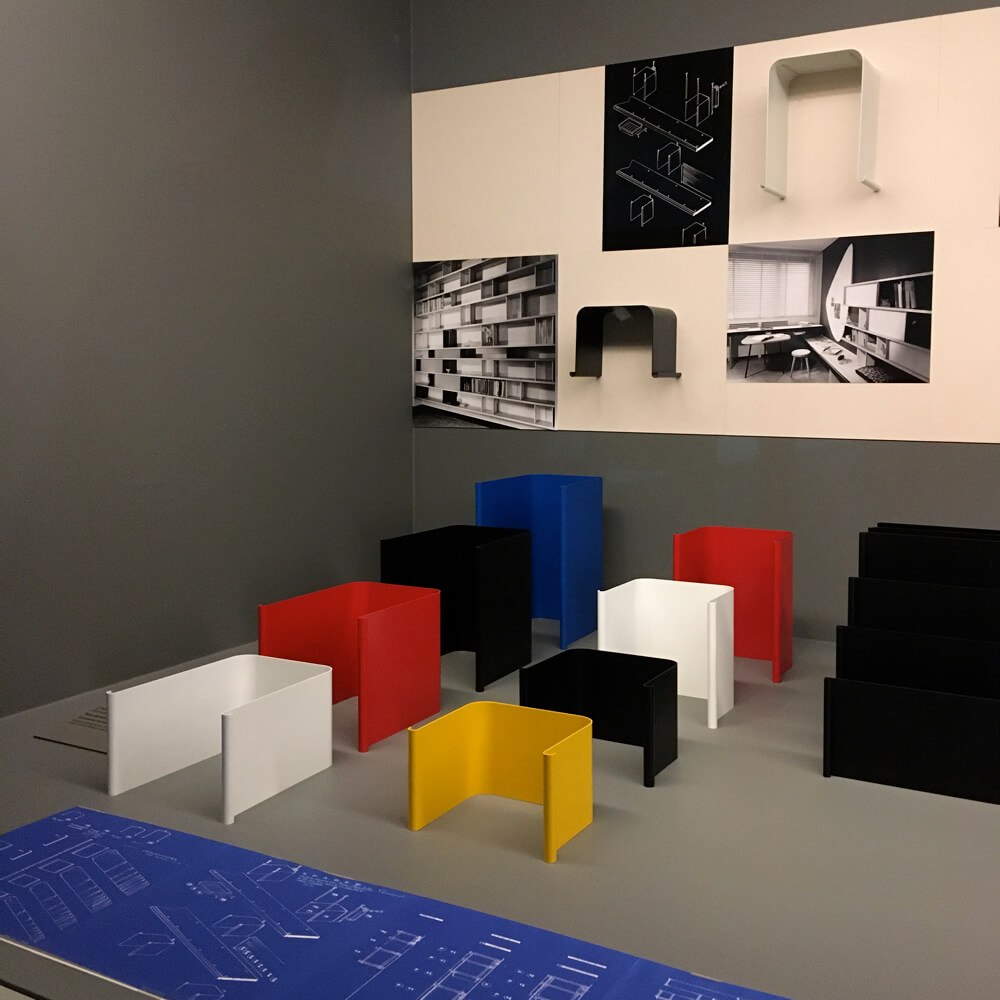

階層が上がると年代も上がっていく展示で、その後は1940年代の日本滞在で影響を受けた作品紹介や、ここらでジャン・プルーヴェとの関わりあるシステム家具などがちらほら登場。初めて見た時にはあまりの素っ気なさに「これでいいのよ!」とペリアンからパンチを食らった気がしたほど衝撃的だった構造むき出しの引き出し棚も、ガラスケースの向こう側に各種並んでいました。

1950年代に日本で開催された『ル・コルビュジエ、レジェ、ペリアン3人展』の会場も再現されていました。会場構成には少なくない数の復刻品も使われていたと思うのですが、どうしても目がいくのはヴィンテージの家具類と、あまり見たことのないコルビュジエやレジェの絵画やタペストリー、涎です。

そしてそられヴィンテージの家具類は、各ギャラリーから貸し出されているものもチラホラありました。てことは後日展示が終われば、あれらは買えるんですね、お値段不明。聞いてもいいけどユーロの数字から日本円に換算できないほどの桁でしょう。途中、突然にカルダーの特大モビール彫刻もありました、そういった並びがとても魅力的な展示が、続くのです。

ペリアンがデザインしたウォールランプもずらりと、そんな中にorganでも販売しているレアなシェードの長いバージョンも展示されていました。あれ、いいですよ。お客様、うちにあります、いかがですか?(セールス)。

その後、レザルクの設計コーナーや、いわゆるブラジルもの関連コーナー、ペリアンの茶室、と、こんな様子で興奮撮影してきた写真は枚数不明。夫婦合わせたら、きっと呆れるほど撮ってます。

最期に、展覧会場で心躍った展示をもうひとつ。それはペリアンが愛用していたネックレス!でっかいベアリングボウルを自身で繋げたそれは、彼女が手がけた名作椅子”シェーズロング”に横たわる有名なペリアンのポートレイト写真でも身につけられているものです。展示会場にはこれまで見たことのない写真も多く展示されていたのですが、ファッションはつねにショートヘアでアヴァンギャルドなスタイル。雪山では男性のような登山スタイルにビーチでのトップレスと、やることが豪快で、見ていて爽快愉快。あのネックレスは、シャープで大胆な発想と表現をしつづけたペリアンの象徴だと思います。拝むように凝視しパワーをいただいてきました。

展覧会関連の書籍やポスターなども持ち帰りました。少しずつ店頭に並べ始めていますので、ぜひどうぞ。

When I was flipping through the pages of a foreign magazine on the theme of St. Petersburg on the table at Junji Tanaka’s underground interior exhibition, an Anne Wiazemsky look-alike appeared. Speaking of which , Anne was of Russian descent, and above all, she was a revolutionary unstable beauty.

When I was flipping through the pages of a foreign magazine on the theme of St. Petersburg on the table at Junji Tanaka’s underground interior exhibition, an Anne Wiazemsky look-alike appeared. Speaking of which , Anne was of Russian descent, and above all, she was a revolutionary unstable beauty. しばらく前、小浜と長崎に行ってみた。長崎県立美術館でやっている菊畑茂久馬展と、城谷耕生の作品展を一挙に観るのが目的といえばそうだが、小浜のちゃんぽんを食べ、温泉に浸かるのも忘れるわけにはいかない。でも、それだけではコロナ禍の遠出に気乗りしない運転手トモにはなにかが足りない。一計を案じ、雲仙岳に登って「樹氷」を見ないかと誘惑したら、あっさり了解してくれた。好奇心旺盛な女房はありがたい。

しばらく前、小浜と長崎に行ってみた。長崎県立美術館でやっている菊畑茂久馬展と、城谷耕生の作品展を一挙に観るのが目的といえばそうだが、小浜のちゃんぽんを食べ、温泉に浸かるのも忘れるわけにはいかない。でも、それだけではコロナ禍の遠出に気乗りしない運転手トモにはなにかが足りない。一計を案じ、雲仙岳に登って「樹氷」を見ないかと誘惑したら、あっさり了解してくれた。好奇心旺盛な女房はありがたい。