”cheap enough for the worker and good enough for the rich”と言ったのは、Wilhelm Wagenfeld。日本語ではヴィルヘルム・ヴァーゲンフェルト(これまでヴァーゲンフェルドと表記してきましたが、どうやら濁音ではないらしい。まったくドイツ語はやっかいです)。意味としては「労働者も買えて、金持ちにもピッタリ」といったところか。この皮肉まじりの言葉は、モダニズムの定義にもぴったり、僕の問題意識のど真ん中を突くものだった。

ヴァーゲンフェルトは1919年にドイツのワイマールに設立された初期バウハウスの学生であり、あの”バウハウスランプ”を生み出した若きプロダクト・デザイナーだった。スタートは「シルヴァースミス(銀細工師)」。といっても銀ばかりではなく、色々な金属を使い、装飾品、家庭用具などを製作するデザイナーでヨーロッパ伝統の、どちらかといえば富裕層へ向けた金属加工を営んでいた人たちだ。一方ヴァーゲンフェルトは、普通の人々も使えるデザインを目指してバウハウスへ入学、ドローイング、素描を重ねることを選択している。

画家におけるデッサンと同じで、頭に描く形体が現れるまでひたすらさまざまなアイデアを描き続ける姿は、ある種の「錬金術師」を思わせる。そんなヴァーゲンフェルトのモットーは”More drawings!(もっと描け)”だったという。実際のところ、アルヴァー・アアルトにしろタピオ・ヴィルカラ、ル・コルビユジエにしても、例外なくデッサンがとても魅力的だ。きっと「指を動かし続ける」って、芸術家の基礎研究みたいなもので、やりたいことのエッセンスがいっぱい詰まっている。

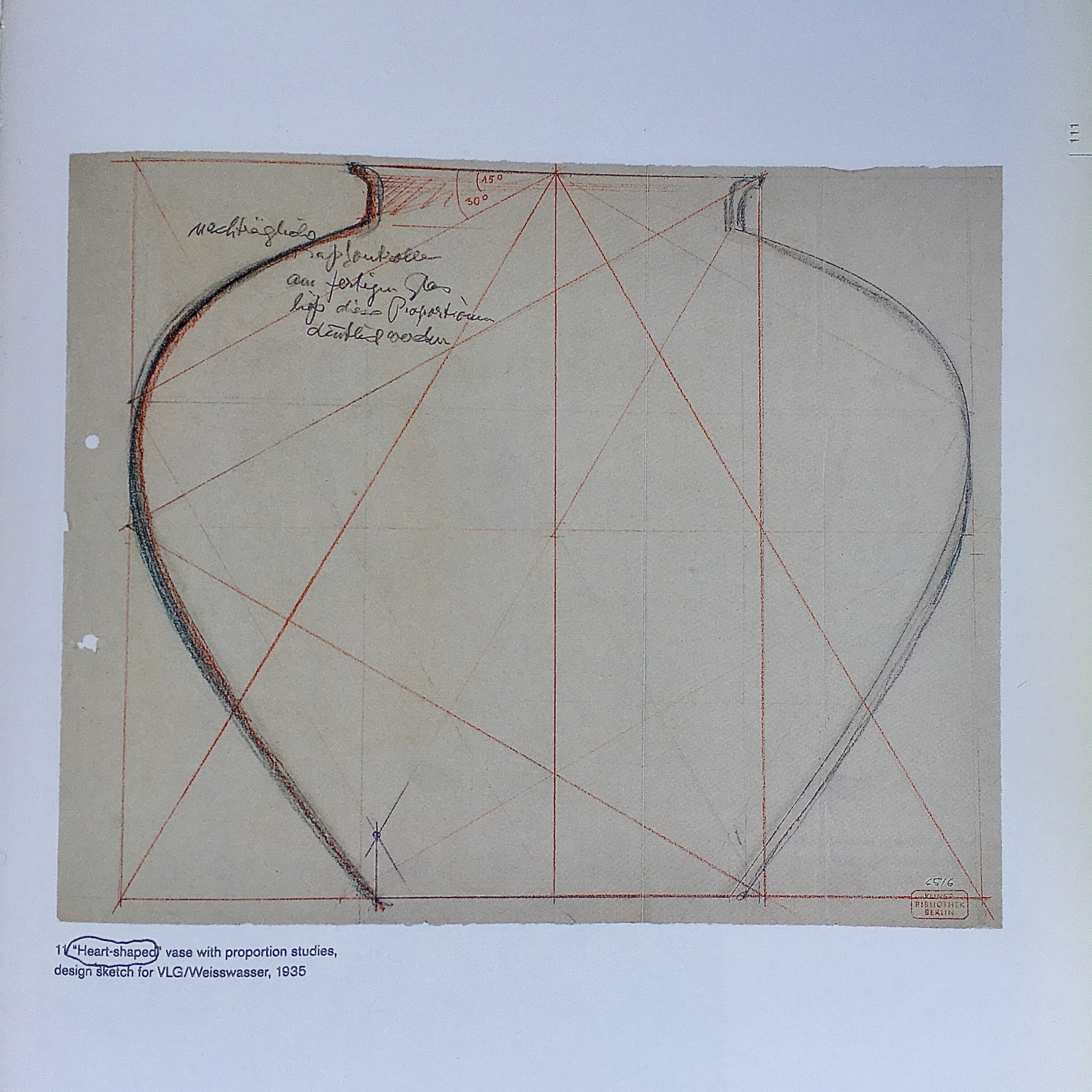

僕がヴァーゲンフェルトを知ったのは、モダンというよりアール・デコっぽい、極度に薄っぺらくデフォルメしたティーセットだった。でも最初に買ったのはハート型の花瓶のポスターだった。几帳面に引かれた縦横、斜めの直線の間隙を走る太く生々しい曲線は、よく見ると何度も修正を重ねているし、ガラス口縁の角度などポイントとなる箇所には赤く小さな文字で指示をいれているのが、いかにもドイツ的クラフツマンらしい。緊張感をかいくぐって現れた優しさという逆説が、ヴァーゲンフェルトにしか生み出せないシェイプとなって結実している。それは、ヴァーゲンフェルトだけの線なのだ。

ついこの間、ビートルズの『Get Back』を配信で観まくった。2時間あまりの未公開映像が3部に渡り計6時間強。映画は、後にも先にも現れないであろう革命家たちが見せる2週間に渡る制作現場のあからさまなドキュメントだ。そう、いわば音楽のデッサン作業に立ち会う6時間だった。

ポール・マッカートニーの呼びかけに応じてガランとした映画スタジオに集まったものの、もはやバラバラになりつつあった4人の共同作業は容易には進まない。ところが、アップルビルの半地下に完成したばかりの自分たちのスタジオに場所を移し、リラックスして新曲のアレンジに取り掛かると、何かが変化していく。ロックンロールやR&Bなど彼らの初期衝動を突き動かした曲を心のままに延々ジャムっているうちに、「やれるだけやれば、まとまっていく」と促すポールに、多分二人の間で昔から繰り返されてきたように悪ふざけで答えるジョン・レノン。歯車が少しづつ回り始める。しかし、四人の異なる個性を一つのラインにまとめ上げるのは楽ではない。そもそもデビューからのビートルズの作品には、無難に仕上げたものは一つもない。常に変化へのトライアルだったといえる。それは、新曲のライブパフォーマンスをアップルビルの屋上でやるという、誰もやったことのない破天荒なアイデアへと向かった。

一見すると、ヴァーゲンフェルトのデッサンには破天荒さは見当たらないが、ビートルズと同じように、トライ&エラーを希求する自由への熱量を感じることはできる。それはバウハウスという極めて革新的な環境のなかで醸成されたエモーションであり、実はそれこそがモダニズムだった。「ポストモダン」などと、過去に起こった一過性のムーヴメントがあたかも終わってしまったかのような言説は勘弁だ。モダニズムは「永続的な運動」であり、過去に起こった一過性のムーヴメントではない。そこではたと気がついた。バウハウスとは、強い個性を持った他者が集い「安全なことだけやってもつまらない」というROCKなスタジオだったのだ。