おとといポップス#7 ”練習板をカタカタ”

October 2nd, 2011

忠さんとリハーサルを重ねるうちにツアーの話が持ち上がった。たしか1973年だったか、北海道の計5カ所を回るというものだった。当時はまだコンサート・ツアーを企画するイヴェンターのシステムは確立していない。学園祭などから派生した学生や、一握りの熱心なファンによる自主的な働きかけに呼応して、いわば手作りで運営するしかなかった時代の話である。もう名前は覚えていないけれど、日雇い労働やアルバイトをこなしながら資金を捻出し、このツアーを実現させようとする人たちが北海道にいた。その意気に感じて敢行することになったのだと思う。

忠さんとリハーサルを重ねるうちにツアーの話が持ち上がった。たしか1973年だったか、北海道の計5カ所を回るというものだった。当時はまだコンサート・ツアーを企画するイヴェンターのシステムは確立していない。学園祭などから派生した学生や、一握りの熱心なファンによる自主的な働きかけに呼応して、いわば手作りで運営するしかなかった時代の話である。もう名前は覚えていないけれど、日雇い労働やアルバイトをこなしながら資金を捻出し、このツアーを実現させようとする人たちが北海道にいた。その意気に感じて敢行することになったのだと思う。

その年の12月、楽器を積んだ車とぼくらを乗せたワゴン車は、凍った道路をスリップに注意しながらノロノロと道内をひた走った。函館を皮切りに、室蘭、札幌、旭川と回り、最後は歌登というオホーツク海に近い人口2500人の山村まで、初めての北海道は一面雪に覆われた別世界だった。会場となった各地の市民会館では、かじかむ手に息を吹きかけながら手弁当のスタッフ達と楽器をセッティングした。心配した動員はどこもほぼ8割の席が埋まり、なにより小坂忠のライブに初めて接する熱気みたいなものに包まれた暖かい雰囲気だった。終了後の打ち上げは、居酒屋で北海道ならではの珍味を頂いたり、関係者が経営するカフェなどで和気あいあいと行われた。そんな時の忠さんはレコードやステージでの神妙なイメージとは違ってかなりのお茶目ぶりを発揮する。まずテレパシーを使った透視術で一座の人々をアッと言わせてしまう。もちろん、タネがある一種の座興なのだが、中には「やっぱり感覚が研ぎ澄まされてる人なんだ」と信じてしまう人もいる。そこらへんで止めておけばいいものを、ライターのガスを口に充満させて火を噴くなんてことまでやってしまうのである。その後お開き、就寝となるわけだが、ほとんどの宿は主催者の方の自宅や、その関連施設みたいな部屋を利用する。ある時は倉庫みたいなところに布団を持ち込んだのだけれど、暖房はなく、おまけに窓ガラスの一部が割れていて、そこから吹き込む小雪に見舞われてほぼ一睡も出来なかったりしたこともあった。もちろん、良い思い出である。

ツアーが終わり、東京に戻ると年が明けた。それから一年ばかり、都内のホールやライブハウスでぼくら単独だったり、忠さんのサポートをしながらの活動が続いたが、相変わらずドラムの腕はあまり上がらなかった。唄の方が”味があって”いいからと、新たにドラムを加入してヴォーカルに徹してみてはという話もあった。もともと高校の時にリンゴ・スターのシンプルなドラミングに憧れたわけで、8ビートはこなせても、当時勃興し始めていた16ビートには手こずっていた。危機感を抱き、下宿の風呂場にこもり、練習板をカタカタと叩きながら、指にまめを作ることにした。

多分もうセーフな年齢になってしまったが油断はできない。

September 12th, 2011

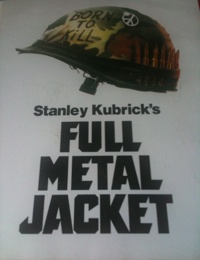

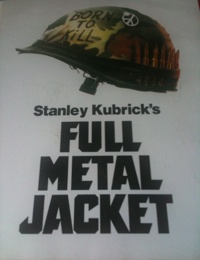

20%OffセールをやっていたBOOK OFFでスタンリー・キューブリックのDVD『フルメタル・ジャケット』を購入、720円也。劇場公開を含め2,3回は観たはずだが、ここまで破格値になると救出せざるを得ない。記憶していた通り、アメリカの海兵隊新兵基地の過酷な訓練を描いた前半が圧巻だった。オチこぼれのダメな兵隊がさんざん虐められた挙げ句、皮肉にも射撃の腕前を認められるものの時すでに遅く、彼の精神はズタズタになっており、教官である軍曹を射殺して自身も自殺するというもの。スゴイのはその軍曹のまくし立てる激烈な叱咤&恫喝の口上。「四文字言葉」が炸裂、ある意味でカッコイイところが凡百の反戦映画と違うキューブリック仕様なのだ。若者を殺人兵器に仕立て上げるためとはいえ、初めて観たときには、これほど人権無視で卑猥な言葉が果たしてアメリカ軍内に存在したのだろうかと怪しんだが、あったのだ。そういえば、同じ軍隊の陰湿な体質を描いた日本映画に『兵隊やくざ』という人気シリーズがあり、高校生だったころ何本か観たことがあった。たしか1作目は増村保造が監督しており、勝新太郎の八方破れさも痛快だったが、ひ弱なインテリである田村高廣に惹かれた。多分アメリカだったら良心的徴兵忌避者にでもなったのだろうが、日本ではそうは問屋が卸さない。多分ぼくはその頃から早く年をとりたいと思い始めた。運動神経が悪く、減らず口だけが達者とあっては、とてもじゃないが軍隊は勤まるまい。徴兵年齢を過ぎるまで有事が起こらないことを願うしかなかった。で、多分もうセーフな年齢になってしまったが油断はできない。徴兵を回避する方法としては精神異常という診断が有効で、これなら案外可能性があるかもしれない(ちなみに、アインシュタインは「偏平足」の診断を受けて、スイスの兵役を免除されたらしい)。昨日は9.11テロから10年にあたり、グランド・ゼロでは盛大な追悼式典がおこなわれた。犠牲になった人の中には、知人のNさんがいる。銀行員で、今度ニューヨークへ赴任することになったからと、ウチでサヴィニャックのポスターを買ってくれたっけ。丸顔で眼鏡をかけ、人なつっこい笑顔の人であった。

20%OffセールをやっていたBOOK OFFでスタンリー・キューブリックのDVD『フルメタル・ジャケット』を購入、720円也。劇場公開を含め2,3回は観たはずだが、ここまで破格値になると救出せざるを得ない。記憶していた通り、アメリカの海兵隊新兵基地の過酷な訓練を描いた前半が圧巻だった。オチこぼれのダメな兵隊がさんざん虐められた挙げ句、皮肉にも射撃の腕前を認められるものの時すでに遅く、彼の精神はズタズタになっており、教官である軍曹を射殺して自身も自殺するというもの。スゴイのはその軍曹のまくし立てる激烈な叱咤&恫喝の口上。「四文字言葉」が炸裂、ある意味でカッコイイところが凡百の反戦映画と違うキューブリック仕様なのだ。若者を殺人兵器に仕立て上げるためとはいえ、初めて観たときには、これほど人権無視で卑猥な言葉が果たしてアメリカ軍内に存在したのだろうかと怪しんだが、あったのだ。そういえば、同じ軍隊の陰湿な体質を描いた日本映画に『兵隊やくざ』という人気シリーズがあり、高校生だったころ何本か観たことがあった。たしか1作目は増村保造が監督しており、勝新太郎の八方破れさも痛快だったが、ひ弱なインテリである田村高廣に惹かれた。多分アメリカだったら良心的徴兵忌避者にでもなったのだろうが、日本ではそうは問屋が卸さない。多分ぼくはその頃から早く年をとりたいと思い始めた。運動神経が悪く、減らず口だけが達者とあっては、とてもじゃないが軍隊は勤まるまい。徴兵年齢を過ぎるまで有事が起こらないことを願うしかなかった。で、多分もうセーフな年齢になってしまったが油断はできない。徴兵を回避する方法としては精神異常という診断が有効で、これなら案外可能性があるかもしれない(ちなみに、アインシュタインは「偏平足」の診断を受けて、スイスの兵役を免除されたらしい)。昨日は9.11テロから10年にあたり、グランド・ゼロでは盛大な追悼式典がおこなわれた。犠牲になった人の中には、知人のNさんがいる。銀行員で、今度ニューヨークへ赴任することになったからと、ウチでサヴィニャックのポスターを買ってくれたっけ。丸顔で眼鏡をかけ、人なつっこい笑顔の人であった。

おとといポップス#6 ”やわらかな紫煙に包まれながら”

September 4th, 2011

小坂忠のライブは、それ以前に一度だけ、たしか法政大学の学園祭で見たことがあった。タイトな演奏をバックにして『機関車』を唄う姿に、アメリカの内省的なSS&Wの姿がダブって見えた。駒沢結城のペダル・スティールが効果的で、いわゆる「日本のフォーク」とは違うスタイルにショックを受けた。サポートは他にドラムスの林立夫、ベース後藤次利、キーボードは松任谷正隆という4人のユニット、「フォージョーハーフ」。タンガリーのシャツにカウボーイ・ブーツを履いた小坂忠がジェイムズ・テイラーだとすると、彼らはさしずめザ・セクションといったところか。「四畳半」を意味するバンド・ネームには、当時の日本のニューミュージック・ブームに対する皮肉も感じられた。どこか「はっぴいえんど」に連なる東京、山の手の音だと思った。だから、バックをやらないかという話にも困ってしまった。 アメリカ西海岸を思わせる都会的な音に対して、ぼくらは南部の田舎っぽい音を指向していたし、やってはみたいけれど明らかに荷が重いな、と感じていた。そんな時、一度会って話をしたいので来て欲しいということになり、狭山に住む彼の家におじゃました。1974年当時、福生や狭山にはまだ在日米軍のハウスが点在していてミュージシャンやアーテイストが住んでいるちょっとしたコミューンだった。「ムーヴィン」の和田博巳さんもその一人で、以前一度遊びに伺い、すぐ近所にある細野さんの自宅で「HOSONO HOUSE」のレコーディング風景を覗かせてもらったことがあり、なにか独特の地場を感じさせる場所だった。ドアを開けると、そこは照明を落としたフローリングのリビングで、古い革の椅子に座った忠さんがぼくらを出迎えてくれた。そして、コーヒーを飲みながら少し話をした。たしか彼は「これからはちょっと重い音をやりたい」みたいなことを言った記憶がある。そしてレイ・チャールズやブルース系のレコードを色々かけてくれた。そのなかでジョシュ・ホワイトというブルーズマンが気に入った。泥臭すぎず、洒落た感覚で、どちらかというとブルースが苦手だったぼくにもスンナリ聴ける音だった。やわらかな紫煙に包まれながら、ぼくらは彼と一緒にやってみる気になっていた。

小坂忠のライブは、それ以前に一度だけ、たしか法政大学の学園祭で見たことがあった。タイトな演奏をバックにして『機関車』を唄う姿に、アメリカの内省的なSS&Wの姿がダブって見えた。駒沢結城のペダル・スティールが効果的で、いわゆる「日本のフォーク」とは違うスタイルにショックを受けた。サポートは他にドラムスの林立夫、ベース後藤次利、キーボードは松任谷正隆という4人のユニット、「フォージョーハーフ」。タンガリーのシャツにカウボーイ・ブーツを履いた小坂忠がジェイムズ・テイラーだとすると、彼らはさしずめザ・セクションといったところか。「四畳半」を意味するバンド・ネームには、当時の日本のニューミュージック・ブームに対する皮肉も感じられた。どこか「はっぴいえんど」に連なる東京、山の手の音だと思った。だから、バックをやらないかという話にも困ってしまった。 アメリカ西海岸を思わせる都会的な音に対して、ぼくらは南部の田舎っぽい音を指向していたし、やってはみたいけれど明らかに荷が重いな、と感じていた。そんな時、一度会って話をしたいので来て欲しいということになり、狭山に住む彼の家におじゃました。1974年当時、福生や狭山にはまだ在日米軍のハウスが点在していてミュージシャンやアーテイストが住んでいるちょっとしたコミューンだった。「ムーヴィン」の和田博巳さんもその一人で、以前一度遊びに伺い、すぐ近所にある細野さんの自宅で「HOSONO HOUSE」のレコーディング風景を覗かせてもらったことがあり、なにか独特の地場を感じさせる場所だった。ドアを開けると、そこは照明を落としたフローリングのリビングで、古い革の椅子に座った忠さんがぼくらを出迎えてくれた。そして、コーヒーを飲みながら少し話をした。たしか彼は「これからはちょっと重い音をやりたい」みたいなことを言った記憶がある。そしてレイ・チャールズやブルース系のレコードを色々かけてくれた。そのなかでジョシュ・ホワイトというブルーズマンが気に入った。泥臭すぎず、洒落た感覚で、どちらかというとブルースが苦手だったぼくにもスンナリ聴ける音だった。やわらかな紫煙に包まれながら、ぼくらは彼と一緒にやってみる気になっていた。

おとといポップス#5 ”自慢じゃないがコチトラ譜面が読めない”

August 26th, 2011

1974年当時、ぼくらは確か毎月20万円の給料をプロダクションからもらっていたはずだ。5人で割れば一人4万円。今から38年前とはいえ、東京暮らしはギリギリだった。レコードは新着を渋谷のYAMAHAでチェックして、新宿西口にあった中古屋を物色、欲しい服はBIGIで眺めて、TAKAQのワゴンで似たヤツを買ってすぐ後悔。マネージャーからは「演歌歌手ひとりでも、バンド5人でも払う側にとっては同じなんだから」といわれ、まったく売れないぼくらには返す言葉がなかった。渋谷の「じゃんじゃん」や荻窪の「ロフト」など、当時でき始めていたライブハウスに出ても、ギャラは雀の涙。それはぼくらに限ったことではなく、一部のフォーク系のシンガーを除けば「日本語のロック」を目指す同輩達も同じようなものだった。そんなわけで、バッキングやスタジオの仕事をすることになった。とはいっても、自慢じゃないがコチトラ譜面が読めない。限られた時間内でレコーディングするスタジオワークは、渡された譜面を見ながらの、ほぼ一発勝負と聞いて無理だと思った。バッキングなら歌い手さんと一緒にリハーサルしながらヘッド・アレンジでなんとかなりそうだと、不承不承ながら引き受けることになった。今となっては、どなたが最初だったか忘れてしまったが、プロダクションがテレビ局に強かったせいで、連ドラ系の歌うスター中村雅俊さんのツアーでは日本国中を回った。田中健さんや小野寺昭さんとか、なぜか愛川欽也さん、それに女性アイドル歌手もやった。そういえば、同輩の「はちみつぱい」はアグネス・チャンのステージだけでなく、レコーディングもやっていたっけ。それに彼らはスタジオ・ミュージシャンもこなしていたはず、大所帯だしね。同じヘッド・アレンジ派としては謎だったのだが、後年になって鈴木慶一にそのことを尋ねてみると答えがふるっていた。「ある時ピアノで呼ばれたんだけど、1,2回リハやって即本番。ままよ!っとばかりに弾いてるフリだけしたんだ。ところがプレイバックの段になってアレンジャーがピアノが聞こえないって騒ぐんだね。当然すっとぼけたけど」。ぼくらも少しはスタジオをやった。やっぱりテレビがらみ、それも子ども向け番組が多かったが、あの緊張感はやはり馴染めなかった。ただ、アニメだったか、効果音は面白かった、譜面ないしね。「恐怖っぽい音、お願いします」といわれて、シンバルをこすったりとか。まあ、『サイコ』のバーナード・ハーマンとはいかなかったけど。忘れられないのは西田佐知子さんを1曲だけやったこと。16ビートのちょっと洒落たアレンジをした。仮唄はたった1回でOK。ハスキーな声となげやりな情感は、大好きだった『アカシアの雨がやむとき』の頃と変わっていなかった。そんなある日、マネージャーから意外なオファーが来た。小坂忠のバックをやらないか、という話だった。

1974年当時、ぼくらは確か毎月20万円の給料をプロダクションからもらっていたはずだ。5人で割れば一人4万円。今から38年前とはいえ、東京暮らしはギリギリだった。レコードは新着を渋谷のYAMAHAでチェックして、新宿西口にあった中古屋を物色、欲しい服はBIGIで眺めて、TAKAQのワゴンで似たヤツを買ってすぐ後悔。マネージャーからは「演歌歌手ひとりでも、バンド5人でも払う側にとっては同じなんだから」といわれ、まったく売れないぼくらには返す言葉がなかった。渋谷の「じゃんじゃん」や荻窪の「ロフト」など、当時でき始めていたライブハウスに出ても、ギャラは雀の涙。それはぼくらに限ったことではなく、一部のフォーク系のシンガーを除けば「日本語のロック」を目指す同輩達も同じようなものだった。そんなわけで、バッキングやスタジオの仕事をすることになった。とはいっても、自慢じゃないがコチトラ譜面が読めない。限られた時間内でレコーディングするスタジオワークは、渡された譜面を見ながらの、ほぼ一発勝負と聞いて無理だと思った。バッキングなら歌い手さんと一緒にリハーサルしながらヘッド・アレンジでなんとかなりそうだと、不承不承ながら引き受けることになった。今となっては、どなたが最初だったか忘れてしまったが、プロダクションがテレビ局に強かったせいで、連ドラ系の歌うスター中村雅俊さんのツアーでは日本国中を回った。田中健さんや小野寺昭さんとか、なぜか愛川欽也さん、それに女性アイドル歌手もやった。そういえば、同輩の「はちみつぱい」はアグネス・チャンのステージだけでなく、レコーディングもやっていたっけ。それに彼らはスタジオ・ミュージシャンもこなしていたはず、大所帯だしね。同じヘッド・アレンジ派としては謎だったのだが、後年になって鈴木慶一にそのことを尋ねてみると答えがふるっていた。「ある時ピアノで呼ばれたんだけど、1,2回リハやって即本番。ままよ!っとばかりに弾いてるフリだけしたんだ。ところがプレイバックの段になってアレンジャーがピアノが聞こえないって騒ぐんだね。当然すっとぼけたけど」。ぼくらも少しはスタジオをやった。やっぱりテレビがらみ、それも子ども向け番組が多かったが、あの緊張感はやはり馴染めなかった。ただ、アニメだったか、効果音は面白かった、譜面ないしね。「恐怖っぽい音、お願いします」といわれて、シンバルをこすったりとか。まあ、『サイコ』のバーナード・ハーマンとはいかなかったけど。忘れられないのは西田佐知子さんを1曲だけやったこと。16ビートのちょっと洒落たアレンジをした。仮唄はたった1回でOK。ハスキーな声となげやりな情感は、大好きだった『アカシアの雨がやむとき』の頃と変わっていなかった。そんなある日、マネージャーから意外なオファーが来た。小坂忠のバックをやらないか、という話だった。

ローカル・スタンダード。

August 26th, 2011

小学校の林間学校で飲んだ飴湯の味が忘れられない。夏とはいえ山間の川の水はとても冷たく、10分もすると唇が紫色に変わるほどだ。そんな時に用意されたピリッと甘く暖かい飴湯の一杯は、それまで苦手だったはずの生姜のイメージを変えてくれた。生姜が飲み物として日本以外でも愛用されていることを知ったのは、バリ島に行ったとき。ワルンで一休みした際にオーダーしたジンジャー・ティーには、かなり大ぶりの叩き生姜がドカンと沈んでいたからビックリした。日本のものより味も香りも強く、暑い国の人もやっぱり体の中を温めるんだナー、などと感心してしまった。その後、アジアの映画や音楽に興味を持つにつれて、生姜はアジア全体で愛用されるハーブなんだと知った。『ジンジャーとフレッド』というフェリーニの映画を観て、いつか自分の店を持ったら”Ginger”という名前がいいとも思った。それは今のところ実現していないが、このところのジンジャー人気は世界的である。東京で友人がやっているFructusという自然派系ジュース屋が作ったジンジャー・コーディアルも好評らしい。炭酸で割ってジンジャーエールにしたり、ビールやスピリッツに入れたりと、左党としてはいろいろ楽しめそうである。近々organでも販売する予定なのだが、目下の所は鳥取は宝月堂の「生姜せんべい」だ。鳥取のおばちゃん達が畑仕事の合間に飲むという香ばしい健康茶「浜茶」と一緒に食すれば気分はスッカリ日本海なのである。ラベルに「気高町瑞穂生姜使用」と産地表記があるところもいい。「ローカル・スタンダード」なのである。9/4まで「浜茶」共々絶賛限定販売中、試食あり。

小学校の林間学校で飲んだ飴湯の味が忘れられない。夏とはいえ山間の川の水はとても冷たく、10分もすると唇が紫色に変わるほどだ。そんな時に用意されたピリッと甘く暖かい飴湯の一杯は、それまで苦手だったはずの生姜のイメージを変えてくれた。生姜が飲み物として日本以外でも愛用されていることを知ったのは、バリ島に行ったとき。ワルンで一休みした際にオーダーしたジンジャー・ティーには、かなり大ぶりの叩き生姜がドカンと沈んでいたからビックリした。日本のものより味も香りも強く、暑い国の人もやっぱり体の中を温めるんだナー、などと感心してしまった。その後、アジアの映画や音楽に興味を持つにつれて、生姜はアジア全体で愛用されるハーブなんだと知った。『ジンジャーとフレッド』というフェリーニの映画を観て、いつか自分の店を持ったら”Ginger”という名前がいいとも思った。それは今のところ実現していないが、このところのジンジャー人気は世界的である。東京で友人がやっているFructusという自然派系ジュース屋が作ったジンジャー・コーディアルも好評らしい。炭酸で割ってジンジャーエールにしたり、ビールやスピリッツに入れたりと、左党としてはいろいろ楽しめそうである。近々organでも販売する予定なのだが、目下の所は鳥取は宝月堂の「生姜せんべい」だ。鳥取のおばちゃん達が畑仕事の合間に飲むという香ばしい健康茶「浜茶」と一緒に食すれば気分はスッカリ日本海なのである。ラベルに「気高町瑞穂生姜使用」と産地表記があるところもいい。「ローカル・スタンダード」なのである。9/4まで「浜茶」共々絶賛限定販売中、試食あり。

おとといポップス <わくらば編>

August 14th, 2011

実は、初めて買ったドーナツ盤は洋楽ではない。1959年、当時民謡歌手の枠を越えてブレイク中だった三橋三智也の『古城』というレッキとした邦楽である。佐賀の駅前にあったレコード屋で母をくどいて買ってもらったから覚えている。ラジオで聴いた哀愁のハイトーン・ボイスにノックアウトされてしまったのだが、文語調の歌詞はチンプンカンプン。「栄華の夢を 胸に追い」くらいは「映画の夢を 胸匂い」と勝手に解釈できたが、「わくらば」となるとまるで判じ物みたいで完全にお手上げだった。三橋三智也ではもう一つ『怪傑ハリマオの唄』も忘れられない。白黒テレビがようやく一般家庭に普及し始めたころのテレビ主題歌なのだが、番組の内容はかなり荒唐無稽。義賊とおぼしき主人公が東南アジアを舞台に、ピストル片手に馬にまたがり、悪漢共を懲らしめるという内容で、今思えば太平洋戦争における日本の立場を正当化しかねない危うさを含んでいるのだが、そんなことは当時思ってもいない。ただターバンを巻き、サングラスをかけたヒーローが、月光仮面よりもクールでエキゾチックに見えたのだ。ソフトボールなどに時間を忘れ、フト気がつくとあたりはすっかり夕まぐれ。暗くなった田舎道をトボトボ友達とふたり家路を急ぐとき、勇気を出すために「真紅な太陽燃えているー」と大声で歌いながら歩いたものだった。「わくらば」は漢字では「病葉」と書くが、「朽ち葉」ほどの意味だろう。やはり当時ヒットしていた沖縄出身の仲宗根美樹の『川は流れる』という曲は、この言葉から始まる。ラ行の発音が巻き舌の、ハスキーな声で世の無常を唄われるとゾクゾクした。いま聴いたらどうだろうかとYouTubeにアクセスしてみたら、まごうかたなき名曲だった。しかも、アレンジはクロンチョン風ではないか。このインドネシアのトラッドなリズムは、戦争中『ブンガワン・ソロ』という曲としても有名だった元祖エキゾチック歌謡なのだ。洋楽、邦楽の区別にさほど意味などはない。それよりも、「良い唄は悲しい唄である」という時のマレーの感受性が好きだ。

実は、初めて買ったドーナツ盤は洋楽ではない。1959年、当時民謡歌手の枠を越えてブレイク中だった三橋三智也の『古城』というレッキとした邦楽である。佐賀の駅前にあったレコード屋で母をくどいて買ってもらったから覚えている。ラジオで聴いた哀愁のハイトーン・ボイスにノックアウトされてしまったのだが、文語調の歌詞はチンプンカンプン。「栄華の夢を 胸に追い」くらいは「映画の夢を 胸匂い」と勝手に解釈できたが、「わくらば」となるとまるで判じ物みたいで完全にお手上げだった。三橋三智也ではもう一つ『怪傑ハリマオの唄』も忘れられない。白黒テレビがようやく一般家庭に普及し始めたころのテレビ主題歌なのだが、番組の内容はかなり荒唐無稽。義賊とおぼしき主人公が東南アジアを舞台に、ピストル片手に馬にまたがり、悪漢共を懲らしめるという内容で、今思えば太平洋戦争における日本の立場を正当化しかねない危うさを含んでいるのだが、そんなことは当時思ってもいない。ただターバンを巻き、サングラスをかけたヒーローが、月光仮面よりもクールでエキゾチックに見えたのだ。ソフトボールなどに時間を忘れ、フト気がつくとあたりはすっかり夕まぐれ。暗くなった田舎道をトボトボ友達とふたり家路を急ぐとき、勇気を出すために「真紅な太陽燃えているー」と大声で歌いながら歩いたものだった。「わくらば」は漢字では「病葉」と書くが、「朽ち葉」ほどの意味だろう。やはり当時ヒットしていた沖縄出身の仲宗根美樹の『川は流れる』という曲は、この言葉から始まる。ラ行の発音が巻き舌の、ハスキーな声で世の無常を唄われるとゾクゾクした。いま聴いたらどうだろうかとYouTubeにアクセスしてみたら、まごうかたなき名曲だった。しかも、アレンジはクロンチョン風ではないか。このインドネシアのトラッドなリズムは、戦争中『ブンガワン・ソロ』という曲としても有名だった元祖エキゾチック歌謡なのだ。洋楽、邦楽の区別にさほど意味などはない。それよりも、「良い唄は悲しい唄である」という時のマレーの感受性が好きだ。

おとといポップス <リビドー編>

August 9th, 2011

初めてドーナツ盤を買ったのは平尾昌明の「ランニング・ベア(悲しきインディアン)」だったか。ラジオから流れる悲恋のロッカバラードに、奥手だった小学生が我知らず動揺したことを覚えている。ちょっと”しゃくる”様な歌声にすっかり夢中になり、途中のサビの部分で突然英語になるところにもシビレた。オリジナルをジョニー・プレストンという人が唄っていることなど知るよしもなかったし、もちろんカヴァーなんて言葉も存在しなかった。1960年代初頭の日本はアメリカのヒット曲の焼き直し全盛の頃だった。そんなレコードをなんとなく「洋楽」と呼んでいたのかもしれない。「ポップス」という語感を知ったのは、その後中学生になった頃のやはりラジオ番組を通してだったと思う。それは高崎一郎、糸居五郎など、英語混じりでオリジナルを紹介したDJ達のおかげでもあるが、ひょっとすると前田武彦が女の子とのおしゃべりを交えて音楽を紹介する『東芝ヒットパレード』だったような気がする。

初めてドーナツ盤を買ったのは平尾昌明の「ランニング・ベア(悲しきインディアン)」だったか。ラジオから流れる悲恋のロッカバラードに、奥手だった小学生が我知らず動揺したことを覚えている。ちょっと”しゃくる”様な歌声にすっかり夢中になり、途中のサビの部分で突然英語になるところにもシビレた。オリジナルをジョニー・プレストンという人が唄っていることなど知るよしもなかったし、もちろんカヴァーなんて言葉も存在しなかった。1960年代初頭の日本はアメリカのヒット曲の焼き直し全盛の頃だった。そんなレコードをなんとなく「洋楽」と呼んでいたのかもしれない。「ポップス」という語感を知ったのは、その後中学生になった頃のやはりラジオ番組を通してだったと思う。それは高崎一郎、糸居五郎など、英語混じりでオリジナルを紹介したDJ達のおかげでもあるが、ひょっとすると前田武彦が女の子とのおしゃべりを交えて音楽を紹介する『東芝ヒットパレード』だったような気がする。

前田武彦は放送作家であり、ポップスに強いわけでもない。だから、音楽情報みたいなことは通り一遍だったけど、そのかわりに当意即妙な話術があった。それは、時に時事風刺だったりもするのだが、決して強弁ではなく、押しつけがましさはなかった。それは、同じ放送作家でジャズのラジオ番組をやっていた大橋巨泉とは対照的でもある。後にふたりは『ゲバゲバ90分』でタッグを組むのだけれど、巨泉の押しの強さの前でマエタケは割を食っていたように思う。彼は、どちらかというと言葉少ない饒舌家で、テレビよりラジオが似合う人だったのだろう。

おとといポップス#4 ”唄うニューヨーカー”

July 23rd, 2011

『恐怖のこまわり君』がヒットしたこともあり、2枚目のアルバムを作ることになった。もはや今までのように「売れなくてもいい、自分たちの好きな音楽をやりたい」などとナイーヴな宣言をして、マネージャーを泣かせるわけにはゆかない。ギミックと取られても仕方がないようなシングルを出した後なので、バンド名を変える案が出た。”Cinema”とか”Hotel”なんてね。そこにはYさんというディレクターのアイデアも反映されていた。彼は、アメリカのA&Mスタジオでのアシスタント経験を経て帰国したばかり。趣味性を発揮しながらビジネス的にも成立させる本場の音楽産業を学び、それを日本で実践しようとしていた。余談だけれど、1975年発売になった「Made in USA catalog」という雑誌の巻末に、LAで現地コーディネーターとして彼の姿が写っている。そういえば、彼の兄は著名な和製ポップス作曲家であり、加藤和彦氏や今野雄二氏とも親交が深かった。そんなわけだから、新しいムーヴメントへのアンテナも鋭かった。それは、前述のロキシー・ミュージックなどに限らず、スティーヴィー・ワンダー、マーヴィン・ゲイ、ダニー・ハザウェイなどの”ニュー・ソウル”や、マイケル・フランクス、ジョージ・ベンソン、クルセダースなどの”シティ・ポップス”や”フュージョン・ミュージック”にも及んでいた。ポップスが単なる流行歌から、モダンで都会性をともなったスタイルへと移行していた時代だった。その中で、僕らは、よく言えば個性的、下手をすれば独善的とも写る「作家性」の強いポップスへと傾斜していったのだと思う。たとえば、ルパート・ホームズ。1974年にEPICレコードから出た”Widescreen”というアルバムは、まさに「唄うニューヨーカー」といった風情で、夢中で歌詞を追った。たとえば、こんな風だ。

『恐怖のこまわり君』がヒットしたこともあり、2枚目のアルバムを作ることになった。もはや今までのように「売れなくてもいい、自分たちの好きな音楽をやりたい」などとナイーヴな宣言をして、マネージャーを泣かせるわけにはゆかない。ギミックと取られても仕方がないようなシングルを出した後なので、バンド名を変える案が出た。”Cinema”とか”Hotel”なんてね。そこにはYさんというディレクターのアイデアも反映されていた。彼は、アメリカのA&Mスタジオでのアシスタント経験を経て帰国したばかり。趣味性を発揮しながらビジネス的にも成立させる本場の音楽産業を学び、それを日本で実践しようとしていた。余談だけれど、1975年発売になった「Made in USA catalog」という雑誌の巻末に、LAで現地コーディネーターとして彼の姿が写っている。そういえば、彼の兄は著名な和製ポップス作曲家であり、加藤和彦氏や今野雄二氏とも親交が深かった。そんなわけだから、新しいムーヴメントへのアンテナも鋭かった。それは、前述のロキシー・ミュージックなどに限らず、スティーヴィー・ワンダー、マーヴィン・ゲイ、ダニー・ハザウェイなどの”ニュー・ソウル”や、マイケル・フランクス、ジョージ・ベンソン、クルセダースなどの”シティ・ポップス”や”フュージョン・ミュージック”にも及んでいた。ポップスが単なる流行歌から、モダンで都会性をともなったスタイルへと移行していた時代だった。その中で、僕らは、よく言えば個性的、下手をすれば独善的とも写る「作家性」の強いポップスへと傾斜していったのだと思う。たとえば、ルパート・ホームズ。1974年にEPICレコードから出た”Widescreen”というアルバムは、まさに「唄うニューヨーカー」といった風情で、夢中で歌詞を追った。たとえば、こんな風だ。

僕は映画と一緒に生活している

でも、マチネーは5時で終わる

まだ太陽がまぶしい外へ瀕死の状態で出なければならない

ああ、映画館の中へ戻りたい

そこはいつも夜なんだから

ワイドスクリーン、目が回るよ

たくさんの噓でボクを満たして欲しい

<”Widescreen”>

これではまるで、映画『ボギー!俺も男だ』とダブってしまう。同じ時期、ボクはウディ・アレンを知ってしまっていた。自分の様々なコンプレックスをカリカチュアライズし、ギャグに変えてしまう奇妙な才人は、まるでハンフリー・ボガートをレディメイドなものとしてリ・メイクしてしまうマジシャンみたいだった。それはさておき、ルパート・ホームズである。ニューヨークのティンパンアレイに連なる流麗なオーケストレーションと、ジャズやポップスのクリシェを用いて、アメリカの様々な表層文化をコラージュしたような彼の音楽もボクにとってはマジックみたいだった。それは、その後オーケストラ・ルナという、オフ・オフ・ブロードウェイの実験的ミュージカル仕立てめいたアルバムを彼がプロデュースしたことで一層明らかなものになった。正直に言って、今ひとつ乗り気になれなかったこの2枚目のアルバム製作で、彼へのオマージュを混入させることだけがボクの密かな願いになっていった。

おとといポップス#3 ”死刑!”

July 21st, 2011

1974年は例えばこんな年だった。<ウォーターゲート事件でニクソン米大統領辞任>< 金脈問題で田中角栄首相辞任><オイルショックによりNHKが短縮放送><『かもめのジョナサン』、『ノストラダムスの大予言』出版>などなど。つまり「アメリカ型発展幻想」は終わりを告げようとしていた。世界は今に繋がる「後戻りできない総資本主義体制」の時代に突入し、「終わりの始まり」ともいえる「出口なし」的実存を生きることになる。

1974年は例えばこんな年だった。<ウォーターゲート事件でニクソン米大統領辞任>< 金脈問題で田中角栄首相辞任><オイルショックによりNHKが短縮放送><『かもめのジョナサン』、『ノストラダムスの大予言』出版>などなど。つまり「アメリカ型発展幻想」は終わりを告げようとしていた。世界は今に繋がる「後戻りできない総資本主義体制」の時代に突入し、「終わりの始まり」ともいえる「出口なし」的実存を生きることになる。

そんなタイミングで聴いたのが10ccだった。「ロックマニエリズム」の仲間なのだけれど、とてもキャッチーでとっつきやすかった。まるでビートルズのリミックスをやっちゃう職人みたいなユニットで、英国人特有の辛辣な歌詞で文化や政治をおちょくった。「フェリーニの新しい映画、もう観た?」なんて歌詞を見つけて、すぐに『アマルコルド』を観ようとしたけど、僕が観たのはメル・ブルックスの『ヤング・フランケンシュタイン』だった。社会にコミットするよりもモラトリアムを決めこむことにしたわけだ。もちろんバンド暮らしはままならず、さまざまな欲望はすべて宙ぶらりんなまま。でも、そんな執行猶予の時間は山上たつひこ氏によって打ち破られようとしていた。

鳴かず飛ばずの我がバンドに事務所が突きつけた最後通告は「この企画を受けなければ、お前らお払い箱だよ」だった。練馬の駅近くの喫茶店で打ち合わせのために初めて会った山上氏は、『がきデカ』を描いた人とは思えないほどシャイで社会派の人だった。だから、と言うわけでもないが、やってみることにした。東京暮らしをこのまま続けても、失うものは多くはないのだから

歌詞を書くために、初めて彼の漫画を読み、キーワードをピックアップした。やはりポイントは「死刑!」だろう。問題はサウンドである。明快なノリがあり、かつ斬新なアレンジということで10ccをヒントにする案が浮上した。雑誌とのコラボでもあり、時間はあまりなかった。僕らは、「死刑!」のフレーズがそのまま生かせそうな「Silly Love」という曲を”参考”にすることにした…。

発売されたシングル盤『恐怖のこまわり君』は、あっという間に、確かオリコンの4位か5位まで駆け登ってしまった。もちろん、爆発的に売れた漫画のおかげなのだが、悪い気はしなかった。ある日、加藤和彦氏の深夜ラジオ、オールナイト・ニッポンで「10ccの曲をこんな風にやっちゃった器用なバンドがいます」と、なんと2曲続けて紹介されたことを聞き、それさえも嬉しく思った。ところが後日、10ccの楽曲を管理している音楽出版社からクレームが入り、それ以降プレスされたシングル盤のクレジットの作曲者名は10ccとの併記になってしまったのである。しかし、そのことさえも喜んでしまったほど、僕らはヘンテコなバンドだった。

P.S. その後の調査によると、『恐怖のこまわり君』は「要注意歌謡曲」には指定されていなくても、それに類するものとして「禁じられた歌」(ルック社)に掲載されているらしい。

おとといポップス#2 ”Re-make/Re-model”

June 3rd, 2011

あいまいな記憶をさかのぼってみると、ぼくらのバンドはアメリカの”Down to earth”な音楽から一転して、今野雄二さんが言うところの「ロック・マニエリズム」(1)へと急旋回したようだ。文化服装学院の一部の学生さんを除けば、ファンなんてほとんどいないも同然だったので特に支障はなかった。なにより、まだ「日本化」されていない音楽を発見するのは刺激的だった。造反、もとい、新しい風を送り込んでくれた青木君はその後次々にヘンテコなアルバムを紹介し、ぼくらも次第に興味を持ち始めた。それは例えばルイス・フューレー(2)やスパークス(3)だったり、コックニーレベル、セイラーだったりとクセの強い、よく言えばアーテイスト肌の人達で、もちろんマイナーな存在だったが、比較的名の知れたRoxy Musicはその中でもハードルが高めだった。当時全盛だったグラムロック張りの派手な衣装とメイクをほどこした1stアルバムは、”Re-make/Re-model”という曲から始まっている。当時マルセル・デュシャンの”Ready-made”からアダプトされたことを知るよしもなく、なんだか神経を逆なでされるような音だと思った。それは、グループ内のもう一人のブライアンであるイーノの存在が大きかったのかもしれない。その証拠に、1972年に発売されたブライアン・フェリーのソロアルバムのほうは、ビートルズやディランなどのカヴァー曲で占められた、ある意味でポップなものだった。とはいっても、それはノスタルジーという定型を使って、むしろそれを外して戯れているかのような感じがした。もちろんぼくらはそんな技量を持ち合わせてはいなかったので、ごく律儀に、愚鈍に影響を受けただけだったのだけれど…。それにしても、同じ接頭詞”Re”とは言え”Re-set”という、あたかもそれまでの歴史や振る舞いが帳消しになって、なにか新しい価値が立ち上がってくるような幻想を持つことはなかった(と思うのだが)。

あいまいな記憶をさかのぼってみると、ぼくらのバンドはアメリカの”Down to earth”な音楽から一転して、今野雄二さんが言うところの「ロック・マニエリズム」(1)へと急旋回したようだ。文化服装学院の一部の学生さんを除けば、ファンなんてほとんどいないも同然だったので特に支障はなかった。なにより、まだ「日本化」されていない音楽を発見するのは刺激的だった。造反、もとい、新しい風を送り込んでくれた青木君はその後次々にヘンテコなアルバムを紹介し、ぼくらも次第に興味を持ち始めた。それは例えばルイス・フューレー(2)やスパークス(3)だったり、コックニーレベル、セイラーだったりとクセの強い、よく言えばアーテイスト肌の人達で、もちろんマイナーな存在だったが、比較的名の知れたRoxy Musicはその中でもハードルが高めだった。当時全盛だったグラムロック張りの派手な衣装とメイクをほどこした1stアルバムは、”Re-make/Re-model”という曲から始まっている。当時マルセル・デュシャンの”Ready-made”からアダプトされたことを知るよしもなく、なんだか神経を逆なでされるような音だと思った。それは、グループ内のもう一人のブライアンであるイーノの存在が大きかったのかもしれない。その証拠に、1972年に発売されたブライアン・フェリーのソロアルバムのほうは、ビートルズやディランなどのカヴァー曲で占められた、ある意味でポップなものだった。とはいっても、それはノスタルジーという定型を使って、むしろそれを外して戯れているかのような感じがした。もちろんぼくらはそんな技量を持ち合わせてはいなかったので、ごく律儀に、愚鈍に影響を受けただけだったのだけれど…。それにしても、同じ接頭詞”Re”とは言え”Re-set”という、あたかもそれまでの歴史や振る舞いが帳消しになって、なにか新しい価値が立ち上がってくるような幻想を持つことはなかった(と思うのだが)。

(1) 元来”マニエリズム”とは絵画用語で「一度完成されてしまった絵画をいかにして崩して新しい動きをみつけるかを模索していた時代」を指す。それを、大のロキシー・ファンだった今野さんがポップスに当てはめたもの。後にパンクやニューウェーブが出現するまでの過渡期的時代を言い当てた言葉として記憶にとどめたい。

(2)フランス語圏カナダ人ミュージシャン。シアトリカルでデカダンな世界には緒川たまきさんもゾッコンだと「モンド・ミュージック」でのインタビューで答えていたっけ。1985年自ら監督した映画『ナイト・マジック』ではレナード・コーエンとパートナーであるキャロル・ロールと(ファンにとっては)夢のコラボを果たした。

(3)ロンとラッセル兄弟により1960年代にロスアンジェルスにて活動開始。1971年、トッド・ラングレンのプロデュースによる「ハーフ・ネルソン」名義のアルバムを(なんと)ベアズヴィル・レーベルよりリリースするも不発。1974年イギリスで製作したアルバム「キモノ・マイ・ハウス」がヒット。当時我が青木君はロンに対抗してチョビ髭をたくわえてステージに立つことになる。

忠さんとリハーサルを重ねるうちにツアーの話が持ち上がった。たしか1973年だったか、北海道の計5カ所を回るというものだった。当時はまだコンサート・ツアーを企画するイヴェンターのシステムは確立していない。学園祭などから派生した学生や、一握りの熱心なファンによる自主的な働きかけに呼応して、いわば手作りで運営するしかなかった時代の話である。もう名前は覚えていないけれど、日雇い労働やアルバイトをこなしながら資金を捻出し、このツアーを実現させようとする人たちが北海道にいた。その意気に感じて敢行することになったのだと思う。

忠さんとリハーサルを重ねるうちにツアーの話が持ち上がった。たしか1973年だったか、北海道の計5カ所を回るというものだった。当時はまだコンサート・ツアーを企画するイヴェンターのシステムは確立していない。学園祭などから派生した学生や、一握りの熱心なファンによる自主的な働きかけに呼応して、いわば手作りで運営するしかなかった時代の話である。もう名前は覚えていないけれど、日雇い労働やアルバイトをこなしながら資金を捻出し、このツアーを実現させようとする人たちが北海道にいた。その意気に感じて敢行することになったのだと思う。