aka ソーエツ。

March 29th, 2012

さて翌々日、道頓堀にある老舗喫茶店のモーニング(タマゴサンドセットで1200円というメリハリの効いた値段)でケリを入れて、いよいよ大阪城の近くにある歴史博物館へ向かった。結論から言うと、とても素晴らしい内容だった。「西洋から東洋」へと柳宗悦の関心がシフトしてゆくきっかけとなった朝鮮の焼き物など、以前民芸館で観たものよりこちらもメリハリが効いていて、実に見応えがあった。場所と展示の仕方が変わると、モノの見え方も変わるということか。若き白樺派時代のキリッとしたポートレイトにも、明治生まれの日本人らしい品格を感じた。話が横道に逸れるが、僕はいまでも彼の名前を「そうえつ(発音的にはソーエツ)」と呼ぶことのほうが多い。これは、僕にかぎらず、周りの友人や仕事仲間も同じで、時々「やなぎ・むねよし」と訓読みする人がいると思わず「ソンケー」してしまう。でも、展覧会の冒頭の所にも宗悦(むねよし、通称そうえつ)と書いてあるので、案外みなさんそう呼んでいたに違いない。1500年ほど前、日本に文字がないころに中国から漢字を輸入し、(勝手に)日本語の読み方にしたのが訓読みであり、元の発音に近いのは音読みだろう。そういう点では「そうえつ」のほうが彼らしいとも言える。だって、彼は朝鮮やその向こうの中国への思いを大切にしていた人だから。いっそのこと「ソーエツ」とカタカナにして、ことさら外来っぽくするのも手かもしれない。イチローの例もあるように、そのほうがポピュラリティも増すってこともある。そういえば、息子の柳宗理にいたっては、ほとんどの人が「ソーリ」と呼び、「むねみち」とは呼ばない。それだけ親しみが増した証拠にちがいない。

さて翌々日、道頓堀にある老舗喫茶店のモーニング(タマゴサンドセットで1200円というメリハリの効いた値段)でケリを入れて、いよいよ大阪城の近くにある歴史博物館へ向かった。結論から言うと、とても素晴らしい内容だった。「西洋から東洋」へと柳宗悦の関心がシフトしてゆくきっかけとなった朝鮮の焼き物など、以前民芸館で観たものよりこちらもメリハリが効いていて、実に見応えがあった。場所と展示の仕方が変わると、モノの見え方も変わるということか。若き白樺派時代のキリッとしたポートレイトにも、明治生まれの日本人らしい品格を感じた。話が横道に逸れるが、僕はいまでも彼の名前を「そうえつ(発音的にはソーエツ)」と呼ぶことのほうが多い。これは、僕にかぎらず、周りの友人や仕事仲間も同じで、時々「やなぎ・むねよし」と訓読みする人がいると思わず「ソンケー」してしまう。でも、展覧会の冒頭の所にも宗悦(むねよし、通称そうえつ)と書いてあるので、案外みなさんそう呼んでいたに違いない。1500年ほど前、日本に文字がないころに中国から漢字を輸入し、(勝手に)日本語の読み方にしたのが訓読みであり、元の発音に近いのは音読みだろう。そういう点では「そうえつ」のほうが彼らしいとも言える。だって、彼は朝鮮やその向こうの中国への思いを大切にしていた人だから。いっそのこと「ソーエツ」とカタカナにして、ことさら外来っぽくするのも手かもしれない。イチローの例もあるように、そのほうがポピュラリティも増すってこともある。そういえば、息子の柳宗理にいたっては、ほとんどの人が「ソーリ」と呼び、「むねみち」とは呼ばない。それだけ親しみが増した証拠にちがいない。

”たれ”の2度漬けは厳禁。

March 23rd, 2012

「柳宗悦展へ行きませんか」との誘いに同意したものの、”ミンパク”での展示につい時間を忘れたためなのだが、気がつくと夕方、今からでは間に合いそうにない。明日は休館日らしく明後日の最終日に駆けつけることにして、ひとまずごはんを食べることに。なにか食べたいものと言われて、未経験の大阪といえば「アレ」しかないと思い「串かつ」をリクエスト。それなら、ということで通天閣へ向かった。「新世界」という地名も面妖なこのあたりは、泥臭い独特の雰囲気で、パリで言えばバルベスってとこか、いや、行ったことはないがジャマイカはキングストンっぽいのかも。気が付くと、先導する田丸さんはさっさと男の人と一緒に先を歩いている。てっきり友人かと思ったのだが、実は美味しい串カツ屋を知っているというので案内してもらうことになったらしい。ほどなく店に着いてみると、男はそこで働いている人であり、なんのことはない客引きだったのだ。それはそれとして、さっそく初の串カツに挑戦しようとすると、”たれ”の2度漬けは厳禁というナニワの掟が告げられる。思い切りドブンと沈没させないと、やり直しは効かない。少なくとも一人20本以上は平らげただろうか、気がつくと串入れはみんなの竹串で一杯になっていた。大阪には、そのつど経験しなければならない事がある。

「柳宗悦展へ行きませんか」との誘いに同意したものの、”ミンパク”での展示につい時間を忘れたためなのだが、気がつくと夕方、今からでは間に合いそうにない。明日は休館日らしく明後日の最終日に駆けつけることにして、ひとまずごはんを食べることに。なにか食べたいものと言われて、未経験の大阪といえば「アレ」しかないと思い「串かつ」をリクエスト。それなら、ということで通天閣へ向かった。「新世界」という地名も面妖なこのあたりは、泥臭い独特の雰囲気で、パリで言えばバルベスってとこか、いや、行ったことはないがジャマイカはキングストンっぽいのかも。気が付くと、先導する田丸さんはさっさと男の人と一緒に先を歩いている。てっきり友人かと思ったのだが、実は美味しい串カツ屋を知っているというので案内してもらうことになったらしい。ほどなく店に着いてみると、男はそこで働いている人であり、なんのことはない客引きだったのだ。それはそれとして、さっそく初の串カツに挑戦しようとすると、”たれ”の2度漬けは厳禁というナニワの掟が告げられる。思い切りドブンと沈没させないと、やり直しは効かない。少なくとも一人20本以上は平らげただろうか、気がつくと串入れはみんなの竹串で一杯になっていた。大阪には、そのつど経験しなければならない事がある。

「ミンパク」

March 17th, 2012

大阪出張の際、国立民族学博物館へ行ってみた。「ミンパク、面白い!」と、何人かの友人から聞いていたが、その半端ない数と量に驚いた。世界中から集めた、主に生活にまつわる道具や用具、衣服、装身具などがコレデモカという感じに集められている。地球誕生から現在までの46億年の歴史を1年365日のカレンダーで表わすとすれば、12月31日大晦日にホモ・サピエンスが現れ、午後11時59分58秒に産業革命が起こったことになるらしい。つまり、これらのモノたちが作られたのは一瞬前の出来事なのだということか。そんなことを思いながら見るうちに、世界各地の「用の具」には、その土地の風土に根ざした独特の発展をしたモノもあるのだが、おしなべて言えば、やはり共通する形や機能が備わっていることがわかる。ところが、日本の展示室に入った途端、様子が一変した。それまでの石や鉄などから、一気に紙や竹の世界へガラリと変わってしまい、なんだか異空間に入ったような錯覚におちいった。それも祭祀なのに使うオーナメントが多い。「八百万の神々」とともに生きてきた人々の生活が色濃く反映されているのだろう。

大阪出張の際、国立民族学博物館へ行ってみた。「ミンパク、面白い!」と、何人かの友人から聞いていたが、その半端ない数と量に驚いた。世界中から集めた、主に生活にまつわる道具や用具、衣服、装身具などがコレデモカという感じに集められている。地球誕生から現在までの46億年の歴史を1年365日のカレンダーで表わすとすれば、12月31日大晦日にホモ・サピエンスが現れ、午後11時59分58秒に産業革命が起こったことになるらしい。つまり、これらのモノたちが作られたのは一瞬前の出来事なのだということか。そんなことを思いながら見るうちに、世界各地の「用の具」には、その土地の風土に根ざした独特の発展をしたモノもあるのだが、おしなべて言えば、やはり共通する形や機能が備わっていることがわかる。ところが、日本の展示室に入った途端、様子が一変した。それまでの石や鉄などから、一気に紙や竹の世界へガラリと変わってしまい、なんだか異空間に入ったような錯覚におちいった。それも祭祀なのに使うオーナメントが多い。「八百万の神々」とともに生きてきた人々の生活が色濃く反映されているのだろう。

「がっぷり四つ」

February 17th, 2012

日中戦争の末期、僕の父は汕頭(スワトウ)という街に配属されていた。台湾の対岸、中国本土を南に下った亜熱帯に属する所である。アルバムの中の父は、軍帽に半袖の開襟シャツ、脚にはピカピカの革の長靴を履き、両手で軍刀を支えていたっけ。他にもたくさんの写真がきちんと整理されていて、なかには乗馬姿もあった。「しょっちゅう馬に乗っていたおかげで痔になってしまった」などと言っていたが、僕は折につけそんな写真を見せてもらうことを密かに楽しみにしていた。プラモデルで零戦を作ったり、戦争ごっこに興じていた昭和30年頃の話である。

日中戦争の末期、僕の父は汕頭(スワトウ)という街に配属されていた。台湾の対岸、中国本土を南に下った亜熱帯に属する所である。アルバムの中の父は、軍帽に半袖の開襟シャツ、脚にはピカピカの革の長靴を履き、両手で軍刀を支えていたっけ。他にもたくさんの写真がきちんと整理されていて、なかには乗馬姿もあった。「しょっちゅう馬に乗っていたおかげで痔になってしまった」などと言っていたが、僕は折につけそんな写真を見せてもらうことを密かに楽しみにしていた。プラモデルで零戦を作ったり、戦争ごっこに興じていた昭和30年頃の話である。

父はたしか少尉だったかで、実戦に参加したこともなく、どうやら彼の戦争はそれほど辛いものではなかったのだろう。そういえば、アルバムを見ながら聞いた話にも悲惨さはなく、どちらかと言えば懐かしむ様子すらうかがえた。もちろん愉快な話ばかりではなく、時には子供ながらもドキッとするようなこともあった。それは例えば、中国人のことを当時は「チャンコロ」などと蔑称で呼ぶ人がいたこともそうだったのだが、極めつけは日本兵による斬首というショッキングなことを聞かされたことだった。いくら東映のチャンバラ映画が好きでも、それとこれとは話が別である。それに父は日本刀が好きで(もちろんライセンスをもらって)、正月などには庭で竹にわらを巻いたものを居合い抜きのように試し切りしたりするような人である。幼い僕は、てっきり父もそんなことをやったんだと思い込んでしまったようだ。

そんな疑問が解けたのは、ずっと後になってからだ。どちらかといえば気難しかった父も老年となり、僕のファーザー・コンプレックスも薄らいだ頃、何かの話のきっかけもあってその事を尋ねてみたことがある。すると彼は、目撃はしたが自分はやっていないこと。また、そのような行為は肝試しにやらされるか、みずから昇進をねらってやるものであり、自分にはその気はまったくなかったことを語ってくれた。

中国ツアー最後の夜、僕は小雨降る南京東路の雑踏を歩いていた。そして気まぐれに一軒の土産物屋へ入ったものの欲しいと思うものもなく、出口へ向かおうとしていた。すると、親子三人連れが狭い通路を塞ぐようにして品物に熱中して、特に小学生くらいの、明らかに肥満した男の子の体が両親から締め出された感じでほぼ通路を遮断している。この国の作法に従ったわけではないが、僕はつい黙ってその子の脇を割って前へ進もうとした。その瞬間、その子は後ろを振り向きざま僕を見上げた。そして口から溢れ出るお菓子をくわえたまま、きかん気に燃えたぎった目をして、力まかせに押し返してくるではないか。僕はかなり本気で押し戻した。小さな朝青龍と老いた魁皇との一番だ。大人気ないことをしてしまった。しかし、おそらく「一人っ子政策」の落とし子である朝青龍は、決して側にいる両親に助けを求めることをしなかったナー、とそこのところは感心した。そんなふうにして「近くて遠い隣人」への旅は終わった。

広大な国土にたくさんの異民族が貧富の差をかかえながら同居している様は、もはや裏アメリカの様相を呈している。2つの大国はそのうちきっと「がっぷり四つ」になって勝負をするのだろうか。そしてその昔、中国から圧倒的な影響を受けながら、明治維新以降はアメリカに範を求めた日本。さて、これから何処へ向かってさまよい続ければよいのだろう。

「魯迅は日本で言えば夏目漱石です」

February 2nd, 2012

タクシーを利用して15分で福岡国際空港、そこから上海までのフライトは1時間40分。たった2時間足らずで行ける外国なのに、中国へ行くことを先延ばししてきたのは、行きたい国としてのプライオリティが低かったからだ。なにしろ「脱亜入欧」丸出しで、ヨーロッパやアメリカへ行くことばかりを考えていた。しかし、そろそろかな、という感じで行ったわけです。

タクシーを利用して15分で福岡国際空港、そこから上海までのフライトは1時間40分。たった2時間足らずで行ける外国なのに、中国へ行くことを先延ばししてきたのは、行きたい国としてのプライオリティが低かったからだ。なにしろ「脱亜入欧」丸出しで、ヨーロッパやアメリカへ行くことばかりを考えていた。しかし、そろそろかな、という感じで行ったわけです。

買ったものは少ない。紹興酒と茶、それに蘇州で見つけた小さな陶器を二個だけ。欲望の対象となるモノがほとんど見あたらなかった。ゴダール映画の影響なのか、密かに「毛沢東語録」を狙っていたのだが、中国人ガイドのKさんから「そんなもの今ダレも読まないヨ。骨董屋にでも行けばあるかも」と言われた。時間があれば、案外面白いモノがあったかもしれない。そういえば2,3年前だったか、U君が杭州へ古い中国建築を調査研究のため訪れたことがあった。そこで、かの魯迅も被っていたという、その地方独特の帽子をおみやげにプレゼントしてくれたことがあった。もともと農民が”雨にも負けず、風にも負けない”為に使った、恐ろしく分厚いフェルトで出来た三角錐をした帽子は、見ようによっては高等ルンペンみたいで面白い(なので、U君が杭州を再訪する際に10個ほど買ってきてもらい、店で販売したことがあった)。そんなこともあって、魯迅博物館へ行った。

博物館の人から「魯迅は日本で言えば夏目漱石です」と教えられた。そーか、二人は文語体ではなく初めて口語体で小説を書き、二つの国の精神的近代化に寄与した作家なのだ! そのうえ、ほぼ同時期に魯迅は日本へ、漱石はイギリスへと留学している。ただし、ひとあし先に近代化の歩みを始めた日本で知己を得た魯迅と逆に、漱石は西洋文化へ失望し、神経衰弱となり帰国、のちにアジア回帰ともとれる境地に至ることになる(というか、西洋と東洋、もしくは日本との価値観のハザマで自問自答を続けたのだと思う)。もともと中国思想に傾倒していた漱石の中国観は、老荘思想や禅、漢詩などから掴みとった彼独自の悩めるイデアだったんじゃないか。いわゆる「和魂洋才」とは違うような気がする。まあ『阿Q正伝』すらちゃんと読んでない僕にはよくわからないのだが。

ところで 蘇州へ向かうバスの中で、前述した同行の老人が突然Kさんに言った。「中国にはカラスが見あたらないけど、全部食ってしまったんだろ」。これにはさすがのKさんも閉口して、一瞬車内に気まずい空気が流れると思いきや、案外ケロッとしていた。彼は生粋の上海人、都会ッ子である。様々な地方から来た人々で今や人口2400万人にふくれあがった経済都市に生きている。まるで戦前の日本人のような発言にいまさら驚くだろうか。中国は多様性と他者性にあふれた一大集合体なのだ。誰かさんのようにウェットではない。

「蘇州と上海の旅5日間」

January 24th, 2012

浦東国際空港を出発したマイクロバスは、冷たい雨の中、上海郊外にある経済開発区のハイウェイを猛スピードで走っていた。窓の外を、イルミネーションに飾られた奇抜な高層マンション群が次々に流れてゆく。これがモーレツに発展する中国沿海部なのだ。流ちょうな日本語を喋る男性ガイドKさんは、こんなに少人数のツアーは久しぶりだと、愚痴ともラクチン表明ともつかない言葉を放った。たしかに、乗客は僕らふたりの他3名。70歳代の老人(実はカクシャクとした長躯)は常連らしく、早速「何々さんをアンタ知っとるね?」とKさんに言いながら携帯で電話している。前回知り合ったという女性ガイドさんを、最終日に一緒に食事しようと誘っているようだ。老いて盛んなのである。あとのふたりは60歳代と30歳代のふたり組。いかにも社長さんと腹心の部下という感じで、満州の工業都市である瀋陽で3万坪の土地に最新の外壁材の工場を新設する商談を終え、その後に蘇州観光するため参加したらしい。思わず、映画「社長シリーズ」の森繁久弥と小林桂樹とダブる。そんなカンジで「水の都、蘇州と上海の旅5日間」ツアーが始まったのだった。

浦東国際空港を出発したマイクロバスは、冷たい雨の中、上海郊外にある経済開発区のハイウェイを猛スピードで走っていた。窓の外を、イルミネーションに飾られた奇抜な高層マンション群が次々に流れてゆく。これがモーレツに発展する中国沿海部なのだ。流ちょうな日本語を喋る男性ガイドKさんは、こんなに少人数のツアーは久しぶりだと、愚痴ともラクチン表明ともつかない言葉を放った。たしかに、乗客は僕らふたりの他3名。70歳代の老人(実はカクシャクとした長躯)は常連らしく、早速「何々さんをアンタ知っとるね?」とKさんに言いながら携帯で電話している。前回知り合ったという女性ガイドさんを、最終日に一緒に食事しようと誘っているようだ。老いて盛んなのである。あとのふたりは60歳代と30歳代のふたり組。いかにも社長さんと腹心の部下という感じで、満州の工業都市である瀋陽で3万坪の土地に最新の外壁材の工場を新設する商談を終え、その後に蘇州観光するため参加したらしい。思わず、映画「社長シリーズ」の森繁久弥と小林桂樹とダブる。そんなカンジで「水の都、蘇州と上海の旅5日間」ツアーが始まったのだった。

一日目、170kmをひたすら走って着いたのは無錫という街。大昔は錫(スズ)の産出で栄えたらしいのだが、ある時パッタリ採れなくなった為にそう呼ばれているとのこと、寂れてしまったあとの名前というのがなんだか哀しい。 規模としては久留米よりちょっと大きいくらいかと思ったら、とんでもない。人口600万人と聞き唖然。夕食は江南料理。いかにも団体ツアー御用達といったガランとした酒店で円卓を囲む。内容は一応日本人好み的中華料理コースで味は濃いめ&甘め。ぼくは早速紹興酒を頼む。老人はちゃっかり手持ちの麦焼酎を飲むばかりで一向料理に手を付けない。どの料理も油がテカテカしてダメだといいながら、やはり手持ちの”振りかけ”を配給してくれる。社長さんたちは青島ビールを飲みながら、色も味も薄いですなー、といいつつ努めて陽気に冗談を飛ばしている。食後、街中にある高層ホテルへ。買付の旅では泊まることのない立派なバスタブも完備した部屋は申し分あるわけがなく、早めの就寝。明けて二日目は朝から淡水真珠の店を見学。その後なんとかという新造の公園へ。江南と呼ばれるこの地方独特の湿地を利用した大型の大濠公園といった風情。続いて三国志で有名だという太湖で15分間(!)の遊覧船。その脇にある「三国城」は映画『レッドクリフ』の撮影に使われ、その後観光施設になったものらしいが映画も観ていないのでピンと来ない。唯一、諸葛孔明という賢人の名前だけはピンポーン。昼食は「ところ変われどナントカ」で、さむーい感じのレストランにて5,6品を取り分ける中華コース。多分鯉なのだろう、スライスした魚の煮付けが妙に油っぽい。午後は木涜(モクトク)という古い水郷の村へ行く。細い水路沿いを歩きながら、これぞイメージしていた江南の景色とばかりに気分を鼓舞するがしかし寒い。冷気が大地からしみ出るようにジワジワと足に来るが、せっかくの自由時間なので動画を撮りながら『世界ふれあい街歩き』ごっこをする。

とまあ、そんな具合に3日目以降も決められたスケジュールをこなしつつ、と言いたいところだが、さすがにワガママ心がむくむくと。蘇州最終日は、Kさんにどうしても行きたいところがあると単独行動を申し出ると、今回人数も少ないことだし、いいでしょう、ということになり友人から薦められた平江路という地区のカフェを探訪。そして最終日の上海では、夕食を僕ら2人で早めに済ませ(というかその時点で他の3人もどこかへエスケープ)、その昔に高杉晋作や大杉栄、金子光晴たちも闊歩したであろう南京東路をそぞろ歩いて和平飯店へ。目指すは、イギリスとアメリカが租借した共同租界と呼ばれる地域最古のホテル。1908年に完成した当時には、そのモダンさで人々の度肝を抜いたであろうそのホテル1階にあるバーで、老年ジャズバンドの演奏を聴きながら、「魔都」と呼ばれたこの街の事を思ってみた。

60〜70年代フランス映画で活躍した作曲家の話と聞いて嬉しくなった。

January 10th, 2012

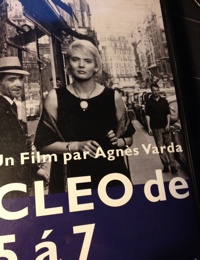

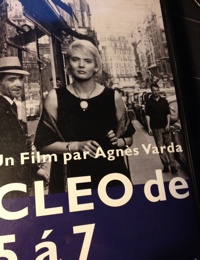

小柳帝さんによる今年最初のROVA公開講座は来週だ。今回はミシェル・ルグラン、フランシス・レイ、ジョルジュ・ドルリュー、フランソワ・ド・ルーベという60〜70年代フランス映画で活躍した作曲家の話と聞いて嬉しくなった。4人とも大好きだし、ぼくの青春時代のささやかな映画&音楽史をくっきりと飾ってくれた、なくてはならない存在だったのだから。

小柳帝さんによる今年最初のROVA公開講座は来週だ。今回はミシェル・ルグラン、フランシス・レイ、ジョルジュ・ドルリュー、フランソワ・ド・ルーベという60〜70年代フランス映画で活躍した作曲家の話と聞いて嬉しくなった。4人とも大好きだし、ぼくの青春時代のささやかな映画&音楽史をくっきりと飾ってくれた、なくてはならない存在だったのだから。

最初に知ったのはフランシス・レイ。もちろん映画『男と女』のダバダバ・スキャットだ。1966年ということは高校生だったはず。大ヒットした映画だが、封切りではなく、「センターシネマ」という今のソラリアの場所にあった二番館で親友のN君と一緒に学割80円くらいで観たのだと思う。スタイリッシュな映像に見入り、いかにも大人なアヌーク・エーメのベッド・シーンにドギマギするしかないハナタレ小僧だったのだけれど、おかげでピエール・バルーという不出世のヴァガボンドを知ることになる。

次に出会ったのはフランソワ・ド・ルーベ。といっても、それとは知らず親しんでいたのが1967年の『冒険者たち』で流れる哀愁の口笛メロディー。日本でも人気スターだったアラン・ドロンがリノ・ヴァンチュラと共演、ジョアンナ・シムカス演じるレティシアという儚げな女性をめぐる男の友情を描いた映画の中で印象的に使われていた。その曲が、同じくリノ・ヴァンチュラとブリジット・バルドーが共演した『ラムの大通り』のサントラと同じ作者によるものだと知ったのはずっと後のこと。そして、若くしてスキューバ・ダイビング中に事故死したド・ルーベと、『冒険者たち』で水中に没してゆくレティシアのシーンを勝手にオーヴァーラップさせ、グッと来ていたものだ。どこか懐かしいメロディーと、いきなり急展開する独特のスコアを残し海に消えた彼は、その後の『グランブルー』を持ち出すまでもなく、とてもフランス的なイコンだったのだろう。

ミシェル・ルグランとジョルジュ・ドルリューは大学生時代、新宿の名画座あたりでヌーヴェル・ヴァーグへの関心もあって、それぞれアニエス・ヴァルダの『5時から7時までのクレオ』と、フランソワ・トリュフォーの一連の映画で知ることになる。もちろん、ルグランに関してはそれ以前に『シェルブールの雨傘』の素晴らしいサントラにノックアウトされていたのだが、映画の中でピアノを弾く彼は才気走った音楽家の役を軽々と演じていて驚いた。実際に彼はアメリカに渡りマイルス・デイヴィスをはじめ、いろんな実力派のジャズメンと交流をするなど、フランスのミュージシャンとしては異例ともいっていい活躍をした国際派。ドルリューに関しては重厚でセンチメンタルな楽曲という印象で、トリュフォーの映画に欠かせない人なのだが、ゴダールの『軽蔑』にもマーラーを思わせる素晴らしいスコアを提供したことを忘れることが出来ない。そんなことを思い出すと、帝さんの話がますます楽しみになった。

セミプロ

December 9th, 2011

今回の買付では、いまさらながら蚤の市をめぐりまくった。ガイド本にも載っているところは出店している人も大体顔ぶれが決まっていて、こう言っちゃ何だが「擦れっからし」タイプの人もいる。それに比べると、街中でフツーに行われているブロカントは楽しい。なにしろ地元の人が多いのだから、フツーに値切っても結構まけてくれる。極めつけはアントワープの小さな広場のオークション。といっても、日用品やガラクタが多くめっけもんは少ないのだが、オッちゃん達が世間話をしながら電気製品などを競り合っている。不要品のリサイクルとでも言えばいいのだろうか、いわば素人さんのお楽しみってところ。やっぱり蚤の市というものは素人臭いのが魅力で、もともとはセミプロの祭典なのだろう。もちろん店を持ち、週末は蚤の市に出店するという人もいるのだが、それ一本で生計を立てている人は案外少ないのではないか。古いモノが好きで、そのうちに好きが高じて気がついたら…みたいな人も多いはずだ。そういえば、プロとアマの境界だってぼやけてきたような気がする。仕事にしても、本職一本じゃ色んな意味で不確実さがつきまとう時代だし、いくつか掛け持ちするのも悪くない。そう思ったら、自分もセミプロみたいなもんだと気がついた。

今回の買付では、いまさらながら蚤の市をめぐりまくった。ガイド本にも載っているところは出店している人も大体顔ぶれが決まっていて、こう言っちゃ何だが「擦れっからし」タイプの人もいる。それに比べると、街中でフツーに行われているブロカントは楽しい。なにしろ地元の人が多いのだから、フツーに値切っても結構まけてくれる。極めつけはアントワープの小さな広場のオークション。といっても、日用品やガラクタが多くめっけもんは少ないのだが、オッちゃん達が世間話をしながら電気製品などを競り合っている。不要品のリサイクルとでも言えばいいのだろうか、いわば素人さんのお楽しみってところ。やっぱり蚤の市というものは素人臭いのが魅力で、もともとはセミプロの祭典なのだろう。もちろん店を持ち、週末は蚤の市に出店するという人もいるのだが、それ一本で生計を立てている人は案外少ないのではないか。古いモノが好きで、そのうちに好きが高じて気がついたら…みたいな人も多いはずだ。そういえば、プロとアマの境界だってぼやけてきたような気がする。仕事にしても、本職一本じゃ色んな意味で不確実さがつきまとう時代だし、いくつか掛け持ちするのも悪くない。そう思ったら、自分もセミプロみたいなもんだと気がついた。

よしんば。

November 23rd, 2011

「その国の本当のところは、税金を払わなければわからない」と誰かが何かの本に書いていて、成る程と思った。たしかに行きずりの観光や、仕事とはいえ短期間滞在するだけでは、その国のことがわかるはずもない。でも訪れたからにはその国の印象の一つや二つ言いたくなってしまう。「何処何処は最高だったけど、カフェのギャルソンの態度はイマイチだったナー」etc.。もちろん僕も外国で税金を払っている。蚤の市を除けば、何かを買い求める度に物品税、何かを食する度にサービス税、たばこ税は言わずもがな。でも、ここで言われている税金は所得税や住民税だったり、そこに住んでいる人々が払う税金のことだろう。それに年金や健康保険などという、言ってみれば先々の保証を国家に付託した前払いの税金みたいなものだってある。確かに、行きずりの旅人はあずかり知らぬことなのだ。それらはすべて、その国に永住する意志を持ち、その国で保護される恩恵を期待することが前提になっているのだから。しかしである、よしんば、その国が気に入って永住権なり市民権を取りたいと思っても。それは至難の技でしょう。というか、そこまでしたくはアリマセヌ。行きずりの旅人で結構。いや、そうでありたいのです。

「その国の本当のところは、税金を払わなければわからない」と誰かが何かの本に書いていて、成る程と思った。たしかに行きずりの観光や、仕事とはいえ短期間滞在するだけでは、その国のことがわかるはずもない。でも訪れたからにはその国の印象の一つや二つ言いたくなってしまう。「何処何処は最高だったけど、カフェのギャルソンの態度はイマイチだったナー」etc.。もちろん僕も外国で税金を払っている。蚤の市を除けば、何かを買い求める度に物品税、何かを食する度にサービス税、たばこ税は言わずもがな。でも、ここで言われている税金は所得税や住民税だったり、そこに住んでいる人々が払う税金のことだろう。それに年金や健康保険などという、言ってみれば先々の保証を国家に付託した前払いの税金みたいなものだってある。確かに、行きずりの旅人はあずかり知らぬことなのだ。それらはすべて、その国に永住する意志を持ち、その国で保護される恩恵を期待することが前提になっているのだから。しかしである、よしんば、その国が気に入って永住権なり市民権を取りたいと思っても。それは至難の技でしょう。というか、そこまでしたくはアリマセヌ。行きずりの旅人で結構。いや、そうでありたいのです。

Fructusからグラノラとコーディアルが届いた。

October 6th, 2011

Fructusからグラノーラとコーディアルが届いた。ヴィンテージ家具屋をいとなんでいた成田さんが心機一転、自然派ジュースの店を千駄ヶ谷にオープンしたのはたしか去年だっただろうか。ちょっと大げさかもしれないが「1脚50万円から1杯500円の世界」への転身なのである。それからしばらくして、コダワリ屋の彼はジュースだけでは飽きたらず新たな一歩を踏み出した。もともと自然食に関心が深かった奥さんと一緒に、試行錯誤をかさねながら完成を目指したのは美味しくて体にもいい食品である。以前、試作段階のグラノーラを食べた我が妻(ちなみに彼女は毎朝欠かさずシリアル)は、そのしっかり味にノックアウトされていたっけ。そして待望の第一便が今日届き、僕もさっそく「ナッツ・グラノーラ」と「ジンジャー・コーディアル」を試すことに。ワオ、香ばしくて、さまざまなナッツの美味しさが際だっている。牛乳やヨーグルトをかけるのもいいが、僕にはこのままで充分旨い。コーディアルのほうは、まずはホットが試したくて熱いお湯を注いでみる。おう、生姜湯。なんだか体がポーッとして元気がでてくるぞ!そういえば、コーディアルって古くは強壮作用がある医薬品だったんだな。続いて冷たいサンペレグリノで割ってみる。これまたイケル。PC作業に疲れた目と頭に「喝」を入れてくれそうじゃないか!今夜はぜひ、冷えたスピリッツとコイツをカクテルしてみるのだ。

Fructusからグラノーラとコーディアルが届いた。ヴィンテージ家具屋をいとなんでいた成田さんが心機一転、自然派ジュースの店を千駄ヶ谷にオープンしたのはたしか去年だっただろうか。ちょっと大げさかもしれないが「1脚50万円から1杯500円の世界」への転身なのである。それからしばらくして、コダワリ屋の彼はジュースだけでは飽きたらず新たな一歩を踏み出した。もともと自然食に関心が深かった奥さんと一緒に、試行錯誤をかさねながら完成を目指したのは美味しくて体にもいい食品である。以前、試作段階のグラノーラを食べた我が妻(ちなみに彼女は毎朝欠かさずシリアル)は、そのしっかり味にノックアウトされていたっけ。そして待望の第一便が今日届き、僕もさっそく「ナッツ・グラノーラ」と「ジンジャー・コーディアル」を試すことに。ワオ、香ばしくて、さまざまなナッツの美味しさが際だっている。牛乳やヨーグルトをかけるのもいいが、僕にはこのままで充分旨い。コーディアルのほうは、まずはホットが試したくて熱いお湯を注いでみる。おう、生姜湯。なんだか体がポーッとして元気がでてくるぞ!そういえば、コーディアルって古くは強壮作用がある医薬品だったんだな。続いて冷たいサンペレグリノで割ってみる。これまたイケル。PC作業に疲れた目と頭に「喝」を入れてくれそうじゃないか!今夜はぜひ、冷えたスピリッツとコイツをカクテルしてみるのだ。

さて翌々日、道頓堀にある老舗喫茶店のモーニング(タマゴサンドセットで1200円というメリハリの効いた値段)でケリを入れて、いよいよ大阪城の近くにある歴史博物館へ向かった。結論から言うと、とても素晴らしい内容だった。「西洋から東洋」へと柳宗悦の関心がシフトしてゆくきっかけとなった朝鮮の焼き物など、以前民芸館で観たものよりこちらもメリハリが効いていて、実に見応えがあった。場所と展示の仕方が変わると、モノの見え方も変わるということか。若き白樺派時代のキリッとしたポートレイトにも、明治生まれの日本人らしい品格を感じた。話が横道に逸れるが、僕はいまでも彼の名前を「そうえつ(発音的にはソーエツ)」と呼ぶことのほうが多い。これは、僕にかぎらず、周りの友人や仕事仲間も同じで、時々「やなぎ・むねよし」と訓読みする人がいると思わず「ソンケー」してしまう。でも、展覧会の冒頭の所にも宗悦(むねよし、通称そうえつ)と書いてあるので、案外みなさんそう呼んでいたに違いない。1500年ほど前、日本に文字がないころに中国から漢字を輸入し、(勝手に)日本語の読み方にしたのが訓読みであり、元の発音に近いのは音読みだろう。そういう点では「そうえつ」のほうが彼らしいとも言える。だって、彼は朝鮮やその向こうの中国への思いを大切にしていた人だから。いっそのこと「ソーエツ」とカタカナにして、ことさら外来っぽくするのも手かもしれない。イチローの例もあるように、そのほうがポピュラリティも増すってこともある。そういえば、息子の柳宗理にいたっては、ほとんどの人が「ソーリ」と呼び、「むねみち」とは呼ばない。それだけ親しみが増した証拠にちがいない。

さて翌々日、道頓堀にある老舗喫茶店のモーニング(タマゴサンドセットで1200円というメリハリの効いた値段)でケリを入れて、いよいよ大阪城の近くにある歴史博物館へ向かった。結論から言うと、とても素晴らしい内容だった。「西洋から東洋」へと柳宗悦の関心がシフトしてゆくきっかけとなった朝鮮の焼き物など、以前民芸館で観たものよりこちらもメリハリが効いていて、実に見応えがあった。場所と展示の仕方が変わると、モノの見え方も変わるということか。若き白樺派時代のキリッとしたポートレイトにも、明治生まれの日本人らしい品格を感じた。話が横道に逸れるが、僕はいまでも彼の名前を「そうえつ(発音的にはソーエツ)」と呼ぶことのほうが多い。これは、僕にかぎらず、周りの友人や仕事仲間も同じで、時々「やなぎ・むねよし」と訓読みする人がいると思わず「ソンケー」してしまう。でも、展覧会の冒頭の所にも宗悦(むねよし、通称そうえつ)と書いてあるので、案外みなさんそう呼んでいたに違いない。1500年ほど前、日本に文字がないころに中国から漢字を輸入し、(勝手に)日本語の読み方にしたのが訓読みであり、元の発音に近いのは音読みだろう。そういう点では「そうえつ」のほうが彼らしいとも言える。だって、彼は朝鮮やその向こうの中国への思いを大切にしていた人だから。いっそのこと「ソーエツ」とカタカナにして、ことさら外来っぽくするのも手かもしれない。イチローの例もあるように、そのほうがポピュラリティも増すってこともある。そういえば、息子の柳宗理にいたっては、ほとんどの人が「ソーリ」と呼び、「むねみち」とは呼ばない。それだけ親しみが増した証拠にちがいない。