しばらく前、小浜と長崎に行ってみた。長崎県立美術館でやっている菊畑茂久馬展と、城谷耕生の作品展を一挙に観るのが目的といえばそうだが、小浜のちゃんぽんを食べ、温泉に浸かるのも忘れるわけにはいかない。でも、それだけではコロナ禍の遠出に気乗りしない運転手トモにはなにかが足りない。一計を案じ、雲仙岳に登って「樹氷」を見ないかと誘惑したら、あっさり了解してくれた。好奇心旺盛な女房はありがたい。

しばらく前、小浜と長崎に行ってみた。長崎県立美術館でやっている菊畑茂久馬展と、城谷耕生の作品展を一挙に観るのが目的といえばそうだが、小浜のちゃんぽんを食べ、温泉に浸かるのも忘れるわけにはいかない。でも、それだけではコロナ禍の遠出に気乗りしない運転手トモにはなにかが足りない。一計を案じ、雲仙岳に登って「樹氷」を見ないかと誘惑したら、あっさり了解してくれた。好奇心旺盛な女房はありがたい。

小浜のちゃんぽんは薄味だが、魚介類の旨味がたっぷりだった。城谷耕生が手がけた「刈水庵」は海岸から続く細い路地を登ったところにあった。自身がデザインしたガラス器や奥さんの陶器などを展示販売する棟と、2階から海が見える喫茶室の棟が”くの字型”に並んでいて、まるで廃屋寸前の趣きがあって、とても好ましかった。

小浜に一泊した朝、ホテルでテレビをつけると、昨夜初めて樹氷が確認されたらしい。いそぎ、妙見岳の頂上付近目指して車を走らせた。しかし木樹には氷の姿はなかった。すると、テレビ局の人らしい二人連れが僕らに近づき「今朝早くにはまだ所々あったですが…」と気のどくそうに言った。トモがなにか質問され、小枝にかろうじて残った氷を見せている。彼女はついに樹氷を発見したのだった。

ぼくが「樹氷」を始めて見たのは武雄に住んでいた頃だから小学校2,3年生だったか。まだ自家用車を持っていない父が、どこかから借りてきただろう車に乗って家族3人で雲仙を目指した。ぼくも「樹氷」を見るということに興味を持ったのかもしれない。

むかしの雲仙は遠かった。朝、家を出て、いったん有明海に抜け、海沿いの道を延々ガタゴト走り、お昼になったころようやく諫早に着く。昼飯は父の提案で「うな丼」だった。とんでもなく美味しかった。こんなに旨いものがあるなら、この先が期待できると思った。しかし、そのあとも遠かった。舗装されていない寒々とした道をひたすら走る車の中で、カーラジオから流れるザ・ピーナッツの『情熱の花』の日本人ばなれしたハーモニーのおかげでなんとか間が持てた。ようやく辿り着いた仁田峠のロープーウェイから見る一面の樹氷は豪華なアイスキャンディーのようで、たしかに見慣れない光景だった。

長崎県立美術館では、菊畑茂久馬の作品を見ることができた。”九州派”というレッテルなしに絵に向きあってみると、彼はじつに真剣なひとであることが想像できる。『絵かきが語る近代美術』という彼の本を読んだばかりだったので、なおさらそう思った。ポルトガル人宣教師が持ち込んだ宗教画は”油画”と呼ばれ、江戸時代に長崎で独自の発展を遂げる。そのあと明治維新後”西洋画”となり、日進、日露戦争、そして太平洋戦期の”戦争画”へと変容してゆく様子が語られるこの本は、美術が日本の近代化に果たした功罪を教えてくれる。そして夏目漱石の「芸術は自己に表現に始まって自己の表現に終わるのである」という言葉を引用し、権力、権威へのソンタクをいましめている。菊畑茂久馬は、やはりバリバリの九州派だったのである。

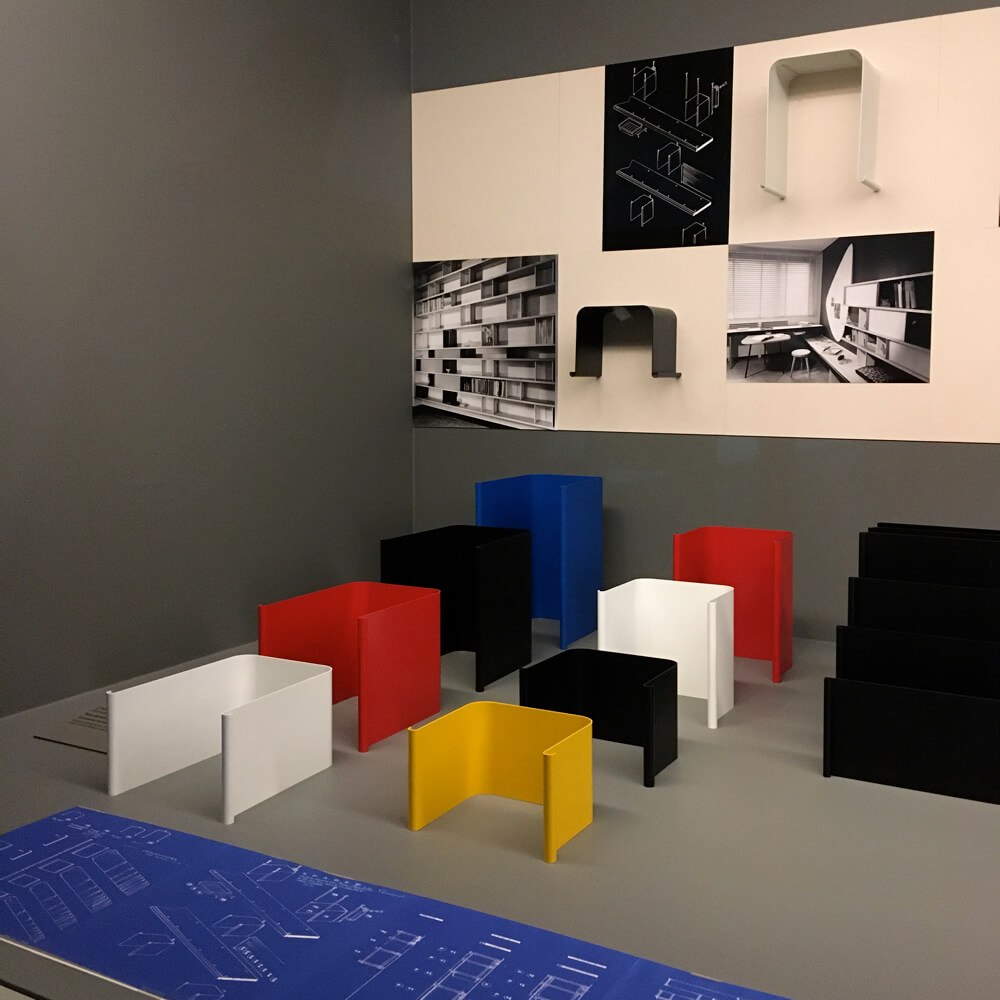

もう一つの展示では、城谷耕生がデザインしたプロダクトを通して、彼の仕事が俯瞰できるものだった。小浜に生まれ、イタリアでデザイナーとしてのキャリアをスタート、エンツォ・マリや色々な人と企業を繋ぎながら、「地域」に根ざす仕事を続けている。なにしろ形がいい。特にガラス作品。バウハウスやカイ・フランクにも通じる、機能と美しさが静かに呼応したアノニマスな様子は、見ても使っても、とても気持ちがいい。いつかお会いしていろいろ話を伺ってみたい人です。

旅のポイントに「樹氷」を提案した時、朋子からカウンター提案があった。長崎の原爆資料館だ。広島は訪れたことがあるのだが、長崎はまだだったこともあり行くことにした。ただし、旅の最後にした。

入場券売り場に行くと、入場前の中学生らしき団体さんが列をなしている。ぼくらは一般チケットを買い一足先に入ったものの、途中ですぐに追いつかれてしまい、結局彼らと一緒に見学することになった。

高度9600mのB29からパラシュートで投下されたプルトニウム爆弾が地上500mで炸裂し、わずか数秒で広がってゆく様子がジオラマ上で再現されるシュミレーション映像に、一瞬にして心が凍った。爆弾のニックネームは”ファットマン”、笑えないジョークだ。実物大に再現された黄色いソレは、なんだかアッケラカンと滑稽な形をしている。史上最も醜悪なデザインだ。

それにしても、惨禍を物語る展示物には、どれも所有者のオウラを感じることを要請されるようで、見つめ続けることが難しい。そんななかで、サイダーの瓶だろうか、ぐんなりとへしゃげたガラスの塊におもわず目を奪われた。そう言って良ければ、それは「オブジェ」だった。「もの」の存在と「ひと」の実存はちがうものだろう。しかし、意味や目的、そして機能を奪われたはずのオブジェが発する「のっぴきならない偶然の美しさ」から生まれるオウラも実存なのではないかと疑った。

・このブログを投稿した夜、友人のデザイナーから城谷耕生氏の訃報を聞きました。これからの氏の活躍を楽しみしていただけに、とても残念です。ご冥福をお祈りしします。